Le cimetière d’Essert (Yonne)

Article en cours d’élaboration

Dans cet article, les délais de confidentialité des actes sont respectés (75 ans pour les naissances, 25 ans après le décès si la naissance a moins de 75 ans, pas de délai pour les décès).

D’autre part le choix a été de mettre les photos des tombes en lien plutôt que de les insérer dans l’article pour la simple raison que le lien permet une définition bien meilleure et permet surtout de zoomer. Il faut laisser le temps à l’image pour se stabiliser.

Les photos datent de l’été 2023 sauf pour la tombe de Julie RÉTIF et sa famille (voir sépulture [B]) photographiée en 2019, bien heureusement car en 2023 une des deux stèles était tombée à terre.

Nombre de tombes sont dans un état déplorable. Il a fallu brosser, laver parfois aussi les inscriptions pour pouvoir les lire, revenir plusieurs fois pour les photographier à divers moments de la journée.

Depuis 1972, il n’est plus le cimetière d’Essert mais le cimetière d’Essert à Lucy-sur-Cure puisque Essert et Lucy-sur-Cure forment depuis cette date la commune nouvelle de Lucy-sur-Cure, bref Essert est devenu Lucy-sur-Cure et à ce titre a perdu toute identité administrative. Le sujet a été abordé à plusieurs reprises et nous n’y reviendrons pas.

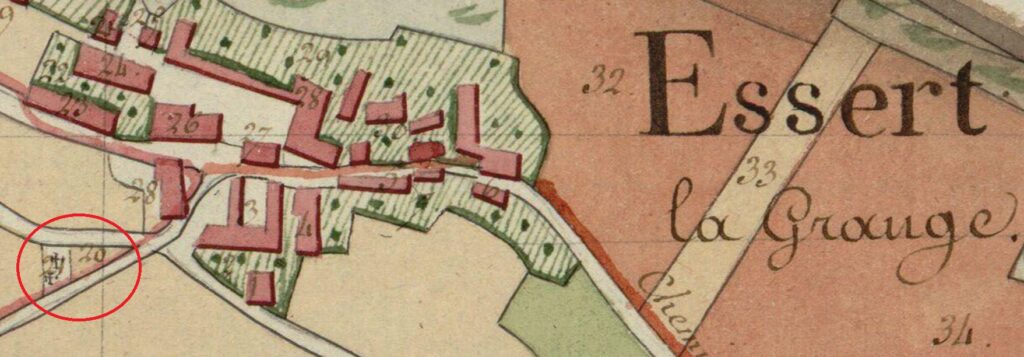

Il est implanté à la sortie du village sur la route dite de Lucy qui mène comme son nom l’indique à Lucy-sur-Cure, mais aussi au Beugnon, hameau de Arcy-sur-Cure, un empruntant un tronçon de l’ ancienne route Royale dite Napoléon sur la carte IGN, et « La Diligence » sur la Carte de Cassini de 1750.

Cette large voie, toujours en terre (sauf le court tronçon qu’il faut emprunter pour aller à Lucy-ur-Cure) vient du Sud via Sauvigny-le Bois, « le Val de l’Anet » de nos jours« La-Poste-Aux-Alouettes », ancien relais de poste, paroisse de Joux-la-Ville. Cette Voie Royale débouche sur la RN6/D606 presque au niveau de Reigny. C’est la route qu’emprunta Napoléon 1er, lassé de son séjour sur l’île d’Elbe, qui en passant déjeuna à Vermenton avant de repartir sur Paris.

Quelques mots sur l’emplacement du cimetière.

Dans un autre article sur Essert avait été inséré un texte sur « l’Histoire des communes de l’Yonne » par Maurice PIGNARD-PÉGUET, dont un extrait qui suit :

« le village était situé primitivement à environ 150 mètres plus haut, à la Commotte [note : petite combe en Bourgogne]. Ce n’est qu’après la guerre de Cent Ans, vers la fin du XVe siècle, que les frères convers de Fontemoi où il reste des vestiges de leur chapelle, vinrent s’installer à Essert où ils créèrent le village actuel. »

L’église d’Essert est située dans le village actuel à environ 150 mètres du cimetière. Rappelons que l’église a remplacé une chapelle elle-même construite sur l’ancienne grange aux dîmes.

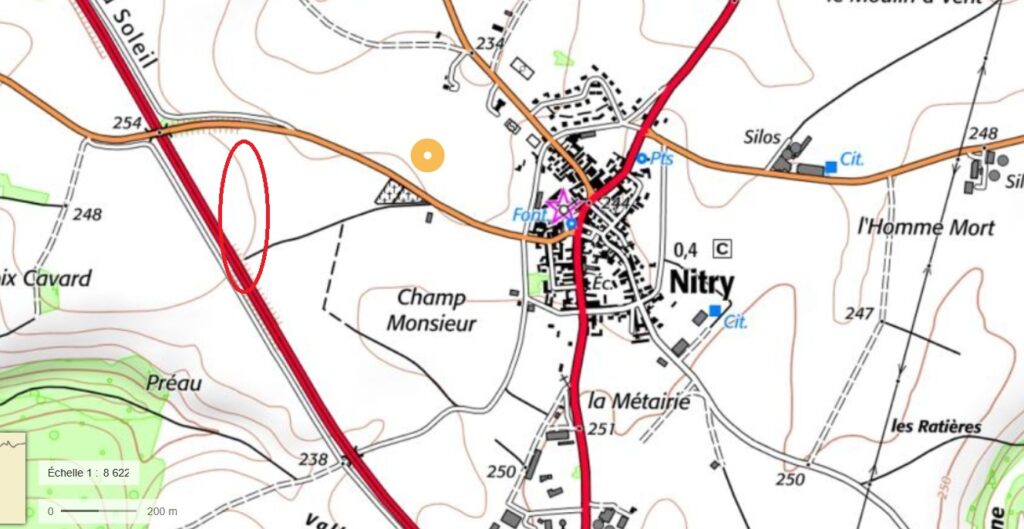

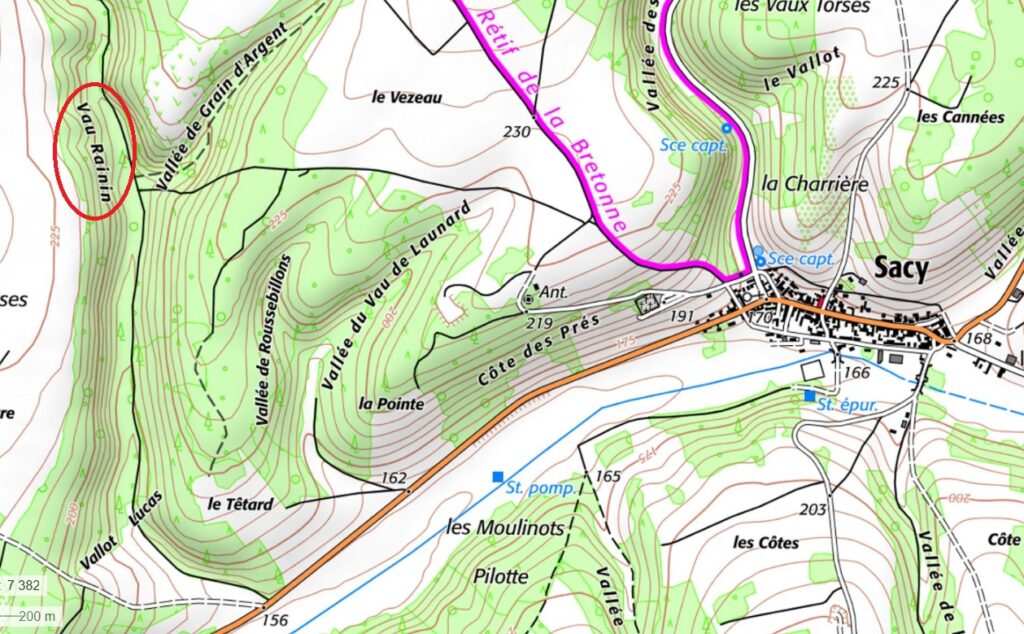

Or si on regarde une carte IGN, le cimetière se trouve au débouché d’une commotte le « Vallot Brigallot ».

Serait-ce approximativement l’emplacement du village primitif ?

Au Champ-de-la-Porte au sud du bourg actuel, a été découverte par orthophotographie [1] en 2014 une enceinte curviligne fossoyée (marquée d’un X en rouge sur la carte IGN qui suit).

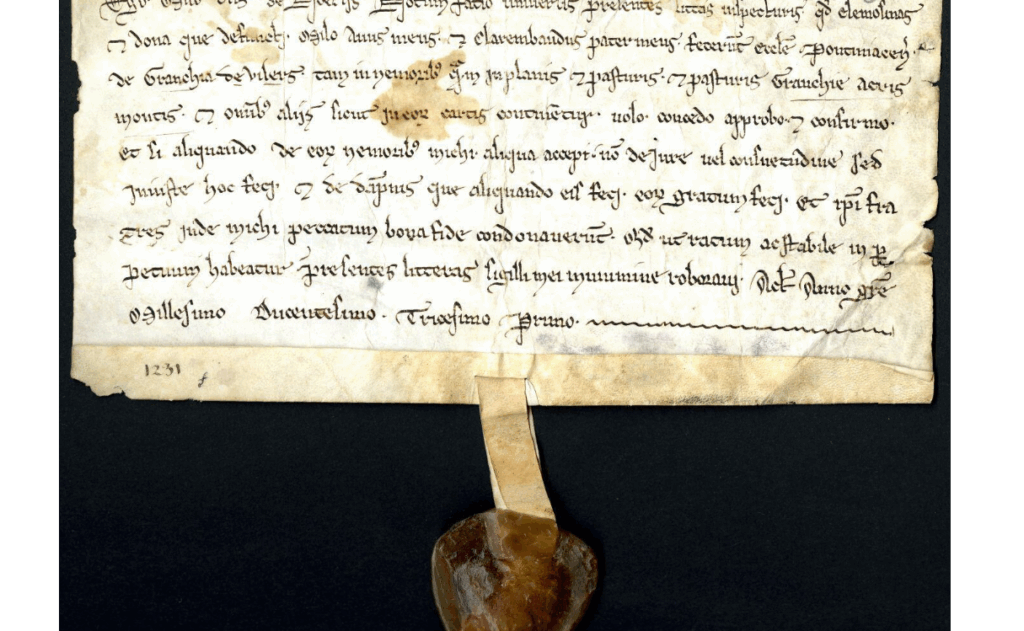

« Cette enceinte curviligne fait écho à d’autres enceintes fossoyées du même type repérées autour de Villiers-la-Grange, Oudun par exemple. Il semble que tous ces lieux, granges cisterciennes, étaient entourés de ce type d’aménagement » (Sources : Pierre Stanislas NOUVEL, professeur en archéologie de l’Université de Bourgogne, lors d’échange de courriels).

A la révolution les biens de l’abbaye furent saisis et vendus. Reigny devient alors un hameau de Vermenton. La Terre de Reigny provenait de la paroisse de Vermenton. Les appellations trouvées dans le registres de Vermenton « Reigny en Vermenton », « Reigny paroisse de Vermenton (ce qui n’est pas exact) » nous le rappellent. Une autre raison bien plus importante pour rattacher Reigny à Vermenton était ses moulins où Jacques Rétif neveu de l’écrivain Rétif de la Bretonne y était meunier (voir autre article sur Essert).

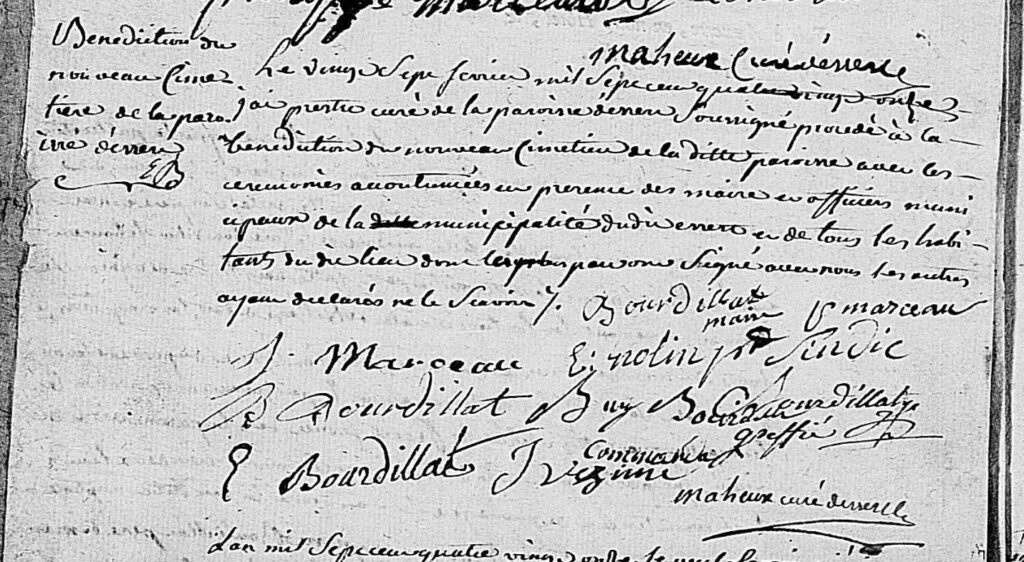

Jusqu’à la création d’un cimetière à Essert, les corps des défunts étaient transportés et inhumés dans celui de l’Abbaye de Reigny. Le 27 février 1791 eut lieu la bénédiction du nouveau cimetière. L’imprécision des actes ne permet pas de savoir s’il a été utilisé avant cette date. Ainsi le 23 avril 1789 Louis Ménétré décède à « essert la grange paroisse de labbaÿe de rigny … a eté inhumé dans le cimetiere de la dite paroisse …» Jusqu’à la bénédiction du cimetière, il est question du « cimetière de cette paroisse » sans préciser s’il s’agit d’Essert ou Reigny. Il est peu probable que le curé d’Essert y ait procédé à des inhumations avant d’en faire une Terre Consacrée par sa bénédiction.

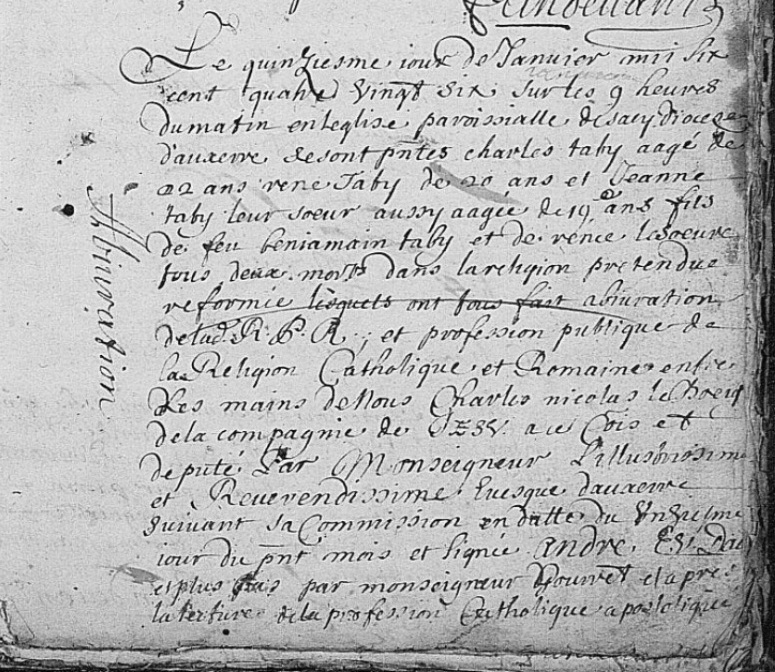

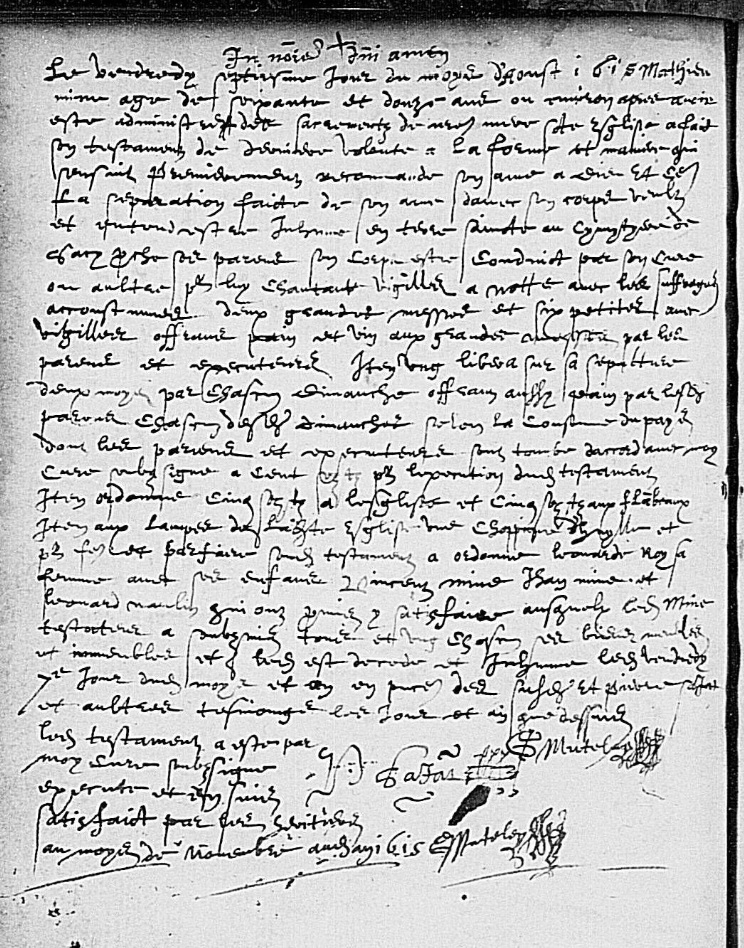

Transcription de l’acte :

[en marge] : « Benediction du nouveau Cimetiere de la paroisse d’essert »

« Le vingt sept fevrier mil sept cent quatre vingt onze

j ai prestre curé de la paroisse d’essert soussigné procedé à la

benediction du nouveau Cimetiere de la ditte paroisse avec les

ceremonies accoutumées en presence des maire et officiers muni-

cipaux de la ditte municipalité dudit essert et de tous les habi-

tants du dit lieu dont la plus part ont signé avec nous les autres

ayant declarés ne le scavoir. »

Suivent les signatures.

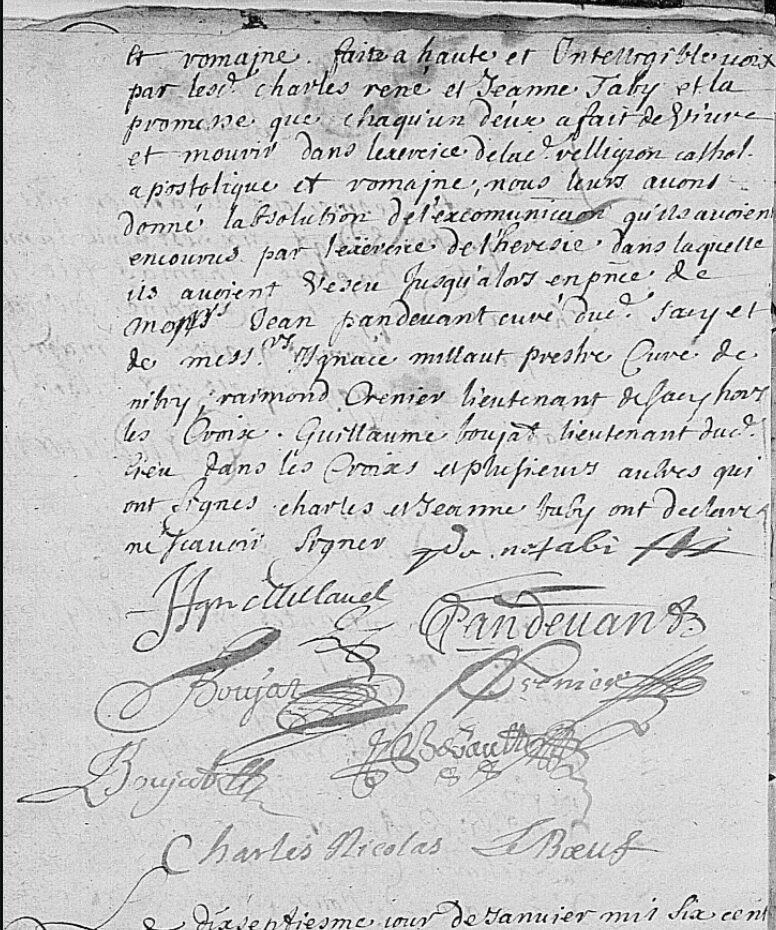

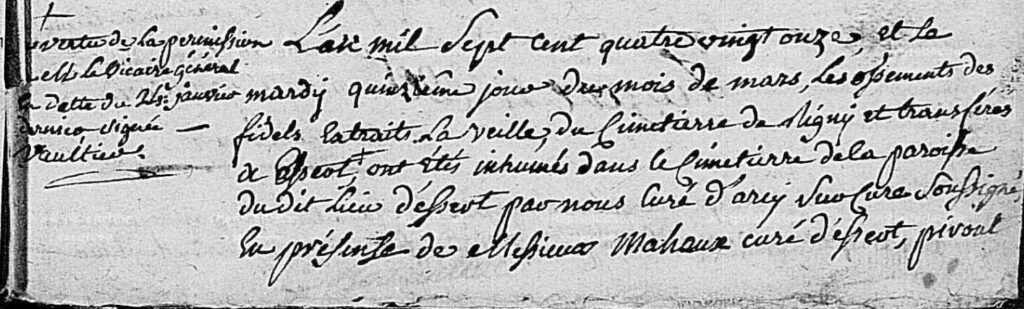

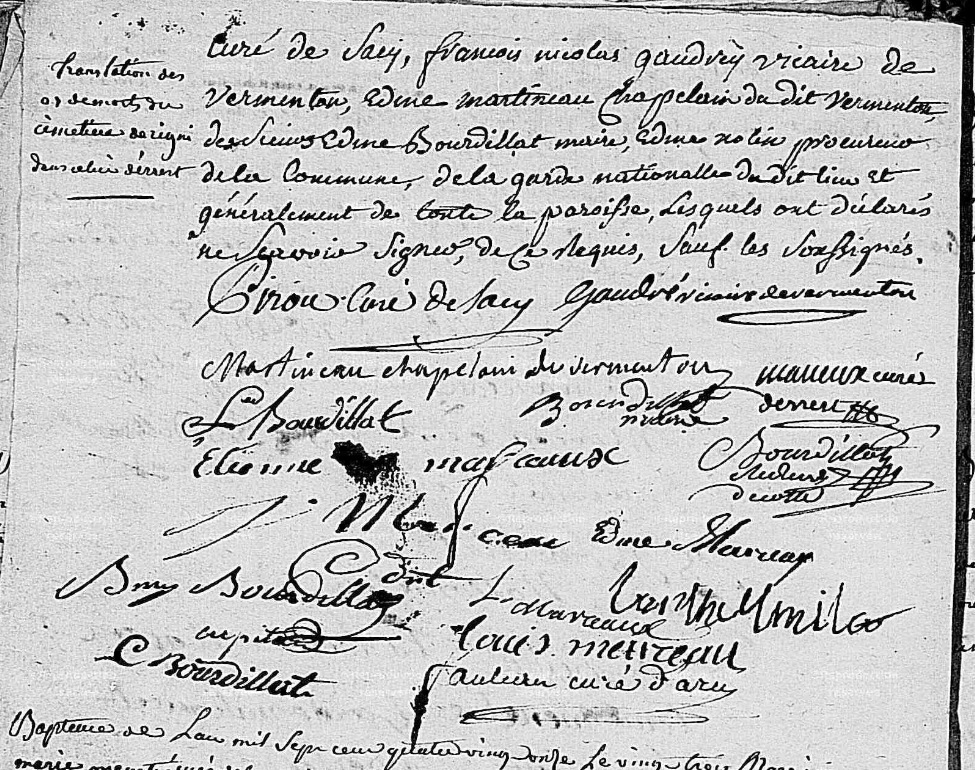

Puis le 14 mars 1791 les ossements furent extraits du cimetière de Reigny et le lendemain transportés et inhumés dans le nouveau cimetière d’Essert.

Tout comme pour la bénédiction, les faits ont été consignés dans les registres paroissiaux d’Essert (registre original et celui des copies).

Transcription de l’acte :

[en marge] : « Translation des ossements du cimetière de Rigny dans celui d’essert »

« L’an mil sept cent quatre vingt onze, et le

mardy quinziême jour du mois de mars, les ossements des

fidels extraits la veille, du cimetierre de Rigny et transférés

a Essert, + on étés inhumés dans le cimetière de la paroisse

dudit lieu d’Essert par nous curé d’arcy sur Cure soussigné,

en présence de Messieurs Maheux curé d’Essert, Pirout

Curé de Sacy, françois nicolas gaudry vicaire de

Vermenton, Edme Martineau Chapelain du dit Vermenton,

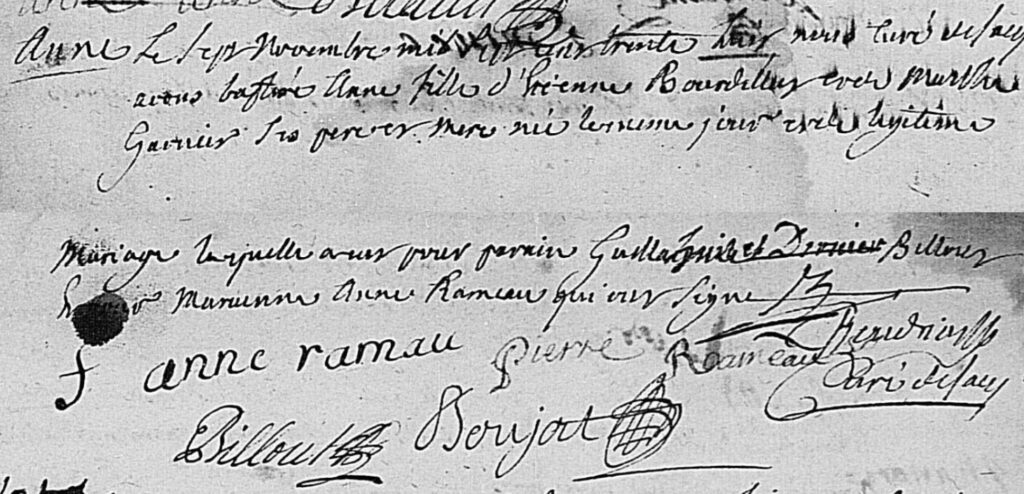

des Sieurs Edme Bourdillat maire, Edme Nolin procureur

de la commune, de la garde nationalle du dit lieu et

généralement de toute la paroisse, lesquels ont déclarés

ne scavoir signer, de ce requis, sauf les soussignés.»

+ [en marge] en vertu de la permission de M le vicaire général en datte du 24e janvier dernier signée Vaultier]

Suivent les signatures.

A l’origine, le cimetière d’Essert était plus petit que l’actuel. Il ne comprenait que la parcelle du fond. Cela est visible sur le cadastre napoléonien de 1806 où le village est nommé Essert la Grange. La partie représentant le cimetière est indiqué par deux croix pattées.

Le cimetière a été agrandi vers 1860 par l’adjonction de la partie du devant (parcelle numérotée 20 sur ce plan de cadastre) où se trouve le portail actuel. Les plus vieilles tombes de nos jours se situent sur cette nouvelle parcelle, celles du cimetière premier ont déjà été relevées, et les emplacements « concessions à perpétuité » réutilisés. Y avaient été inhumés notamment des soldats de la Grande-Armée de Napoléon 1er, revenus vivre dans le village.

Vue en 2023 de la partie ancienne du cimetière :

Le cimetière est en forme de triangle, le portail étant l’une des pointes qui fait face au village, le mur de gauche longe la route menant à Lucy-sur-Cure, le mur de droite est bordé par un chemin, et celui du fond (vieux cimetière) est en limite d’un champ.

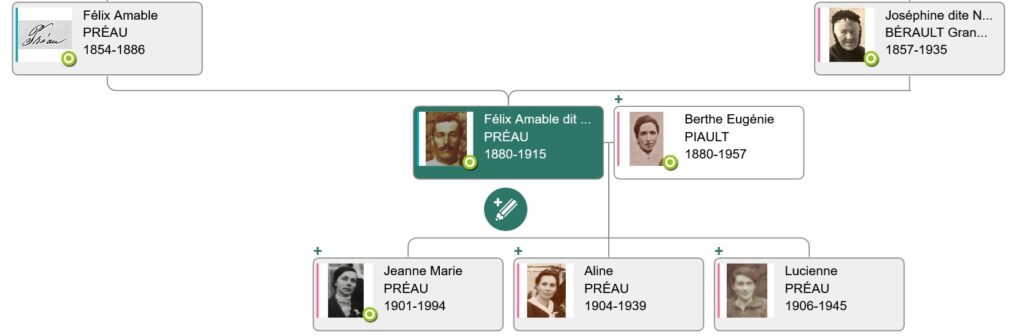

Dès le portail ouvert, le monument aux morts se dresse devant nous. Y figurent cinq noms des soldats envoyés à la boucherie par la république et par des généraux soucieux de l’avancement de leur carrière. Ce sont PREAU Félix, BERAULT Marie, CORNEVIN Julien, PERNET Gaston et ROUSSEAU Henri. Une plaque à la mémoire de Albert PIAULT tué en 1944 lors du débarquement en Provence (voir un l’article précédent). Il s’agit d’un monument aux « Morts pour la France » et non « Morts pour la république ». Aussi, si la municipalité avait été soucieuse de ses morts pour la France, elle y aurait ajouté ceux des campagnes de Napoléon 1er, et aussi Pierre Joseph DUMONT né le 28 décembre 1829 à Essert, fils de Lazare et de Adélaïde NOLIN, tué le 02 novembre 1854 à Sébastopol d’un éclat d’obus lors de la guerre de Crimée sous le second Empire. Mais ces morts ne faisaient plus partie de l’actualité du moment lorsque le monument a été érigé.

Saint-Exupéry allant à l’encontre des discours démagogiques hypocrites et mensongers des politicards, avait conscience de la réalité : « Le soldat porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d’aller sans faillir au bout de sa parole tout en sachant qu’il est voué a l’oubli. »

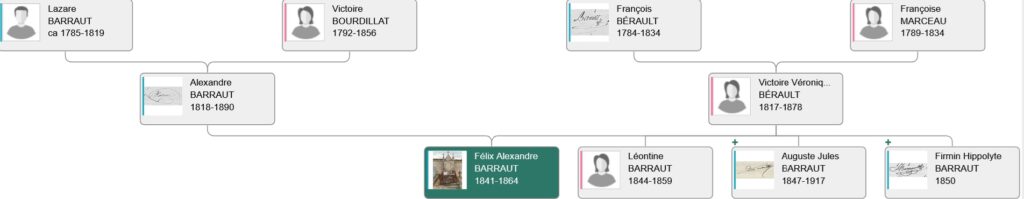

[A] Sépulture Félix Alexandre BARRAUT

Les tombes sur la première partie du cimetière (celle ajoutée vers 1860 à l’ancien cimetière), sont en très mauvais état. Comme dit plus haut, ce sont de nos jours les plus vieilles tombes. Des stèles sont tombées, le sol est défoncé, certaines sont devenues anonymes.

Dans la partie du cimetière ancien, donc au fond, sont implantées les nouvelles tombes, mais aussi quelques anciennes sépultures trop récentes à l’époque pour être relevées, anonymes pour certaines, identifiables pour d’autres, comme celle en mauvais état de Félix Alexandre BARRAUT (Essert 27 12 1841-Essert 22 02 1864), élève au Séminaire de Sens dont il a été question dans le premier article. Sa date de décès correspond en effet à la période d’agrandissement du cimetière.

Félix Alexandre BARRAUT est descendant à la 4è génération de Simon BARRAUT (né Joux-la-Ville 1712-dcd Essert 1793), charron et recteur des écoles d’Essert.

– Épitaphe :

« CI-GIT

FELIX BARRAUT

Elève de Philosophie

au Grand Séminaire

De SENS

Décédé le 22 Février 1864

Dans sa 23ème Année

(inscriptions latines)

Chéri de Dieu

Et des des Hommes

(illisible)

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8101222

[B] Sépulture familiale :

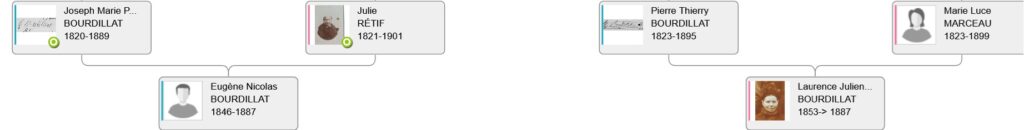

Eugène BOURDILLAT / Julie RÉTIF

Étienne Anselme PIAULT / Élisabeth Eugénie BOURDILLAT

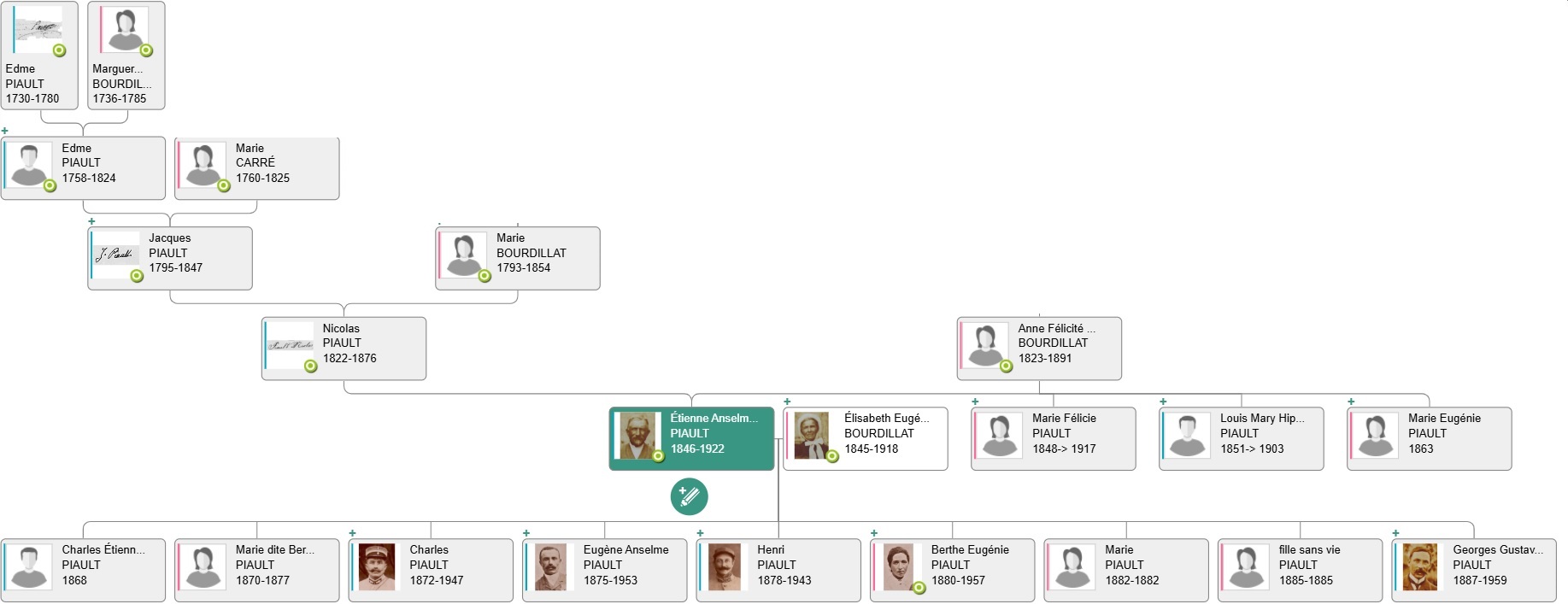

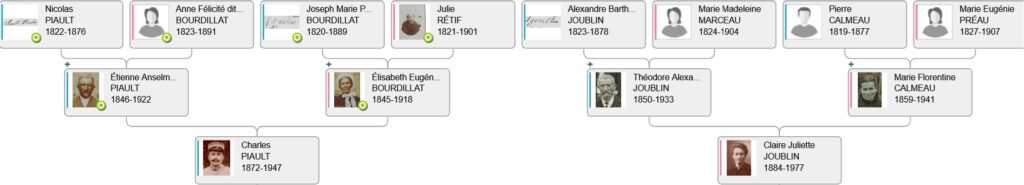

La tombe de Julie RÉTIF (née Essert 1821-dcd Essert 1901), fille de Jacques meunier à Régny et neveu de Rétif de la Bretonne, donatrice pour des vitraux de l’église d’Essert, se trouve à proximité de l’entrée gauche du cimetière. Le carré familial comporte deux tombes où sont également inhumés son mari Joseph Marie Pauline dit Eugène BOURDILLAT, (né Essert 1820-dcd Essert 1889), laboureur, leurs filles Julie Flore dite Léontine BOURDILLAT (née Essert1859- dcd Essert 1883) et Élisabeth Eugénie, lingère, vigneronne (née Essert 1845-dcd Essert 1918) et son mari Étienne Anselme PIAULT (né 1846-dcd Essert 1922), cultivateur, domestique, tonnelier, vigneron, marchand de vin.

La photo de ces tombes date de 2019. La plaque d’Anselme s’est décrochée et gît brisée sur le sol. Depuis (nous sommes en 2025) la stèle de Léontine s’est écroulée.

Épitaphes :

« Ici repose

Eugène BOUDILLAT

Decedé le 30 9 1889

Dans sa 69eme année

regretté de sa femme

et de ses enfants

Priez pour lui »

« Julie RETIF son épouse

décédée le 22 octobre 1901

à l’âge de 80 ans

Priez pour elle »

« Léontine BOURDILLAT

Décédée le 21 mai 1883

Dans sa 23eme année

Aimée et regrettée

De toute sa famille

Priez Dieu pour elle »

En septembre 2018 une exposition organisée par feue l’association « les gens de Sacy » s’est déroulée dans la salle des fêtes du village, relayée par la presse :

https://www.lyonne.fr/vermenton-89270/actualites/lexposition-sur-le-village-a-suscite-un-grand-engouement_12995763/

Avaient été exposés entre autres des tableaux généalogiques de l’enfant du pays, Rétif de la Bretonne et Julie RÉTIF sa petite nièce et sa photo, Julie RÉTIF dont la tombe est ce qui reste de nos jours de plus proche de l’écrivain.

La tombe de son frère n’était pas encore connue. Ce n’est que quelques années plus tard en relevant et photographiant les tombes du cimetière d’Essert qu’elle a été identifiée avec ses occupants. Les plaques étaient cassées et il a fallu chercher d’autres plaques plus au fond. Les photos ont été postées sur Geneanet ce qui permet de zoomer avec une bonne définition.

Après cette exposition, lors d’une réunion de l’association, une élue d’Essert s’était engagée à redonner un peu d’éclat à la tombe de Julie. Bien sûr, rien n’a été fait !

Depuis une des deux stèles est brisée. Le reste suivra.

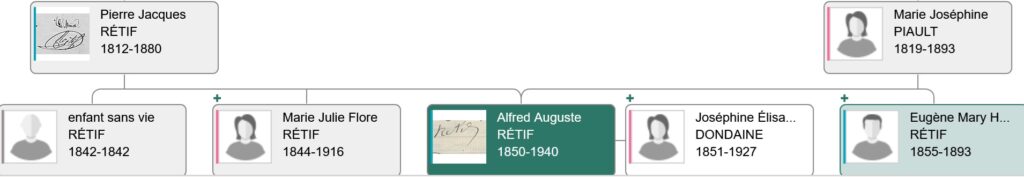

La tombe de Julie RÉTIF, tout comme celle de son frère, mériterait une restauration. Julie est avec son frère Pierre RÉTIF (1811-1880) ce qui nous rapproche le plus de son grand oncle Rétif de la Bretonne. 15 ans séparent le décès de l’écrivain de la naissance de sa petite-nièce Julie RÉTIF dont nous avons une photo, et 5 ans seulement pour Pierre RÉTIF dont il sera question ci après.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11652657

[C] Sépulture familiale :

Pierre Jacques RÉTIF / Marie Joséphine PIAULT

Alfred Auguste RÉTIF / Joséphine Élisabeth dite Marie DONDAINE

Quelques mètres derrière le monument aux morts, séparée de la tombe de sa sœur Julie RÉTIF par la petite allée qui fait le tour du cimetière, se trouve la sépulture de Pierre Jacques RÉTIF, laboureur, cultivateur, maire d’Essert, né au hameau de Reigny commune de Vermenton. (Reigny avait été rattaché à Vermenton à la révolution. Son père Jacques y était meunier). Pierre Jacques RÉTIF est né le 26 12 1812 (et non 1811 comme indiqué sur la plaque), décédé à Essert (Yonne) le 11 08 1880, . Il est enterré avec sa femme Marie Joséphine PIAULT (née Essert 1819-dcd Essert 1893), leur fils Alfred Auguste RÉTIF (né Essert 1850-dcd 1940) et la femme de ce dernier Joséphine Élisabeth dite Marie DONDAINE (née Essert 1851-dcd 1927).

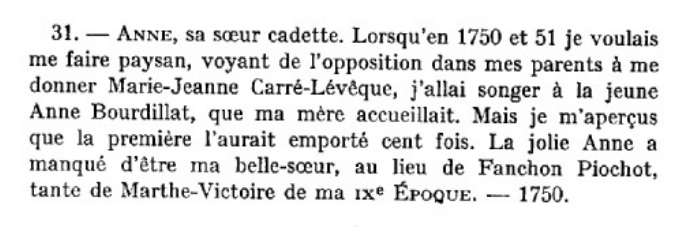

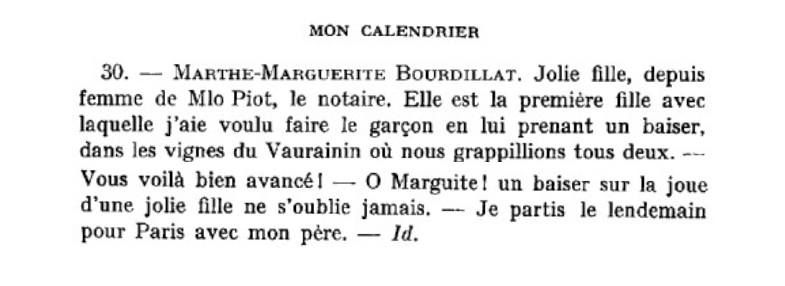

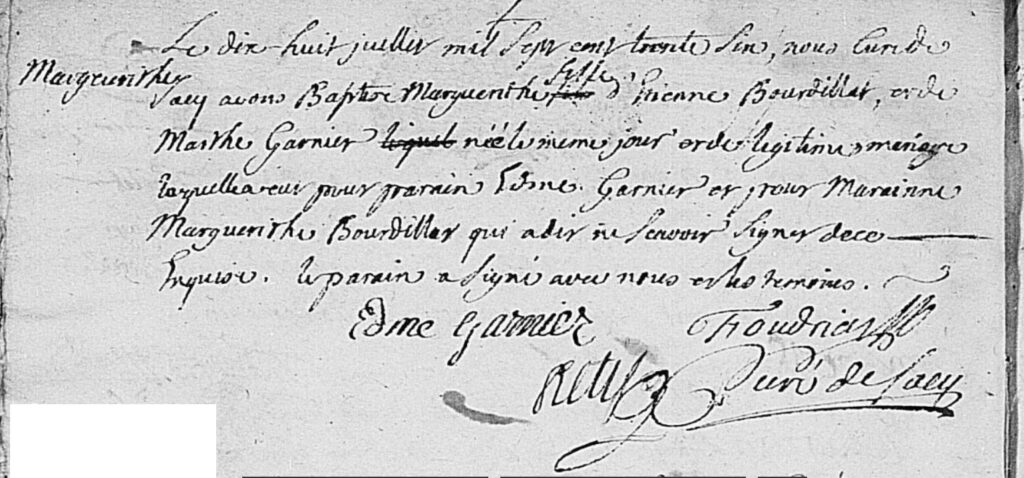

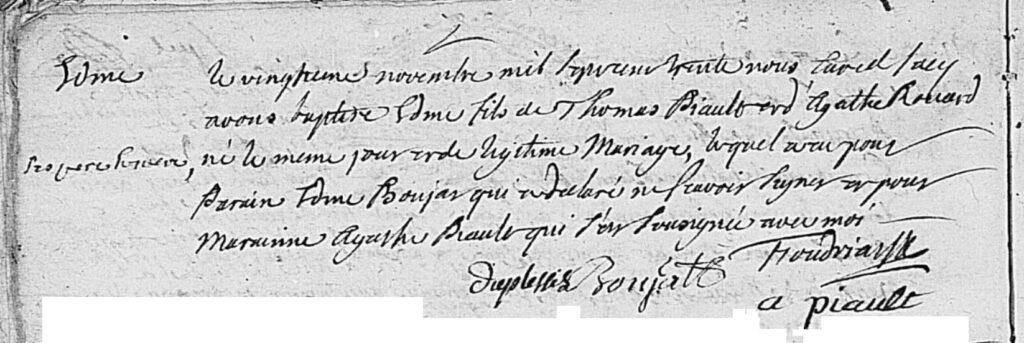

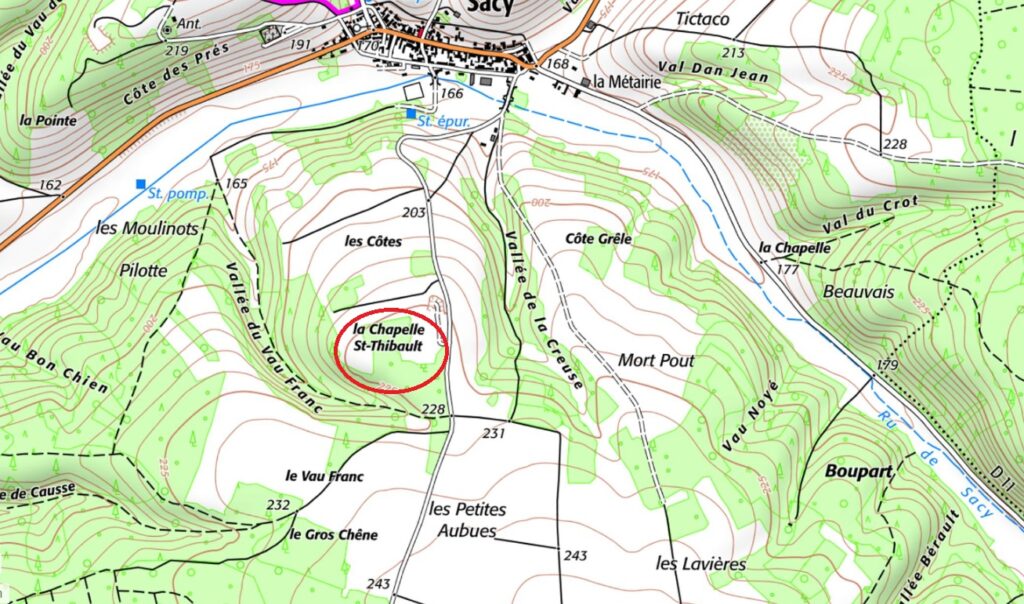

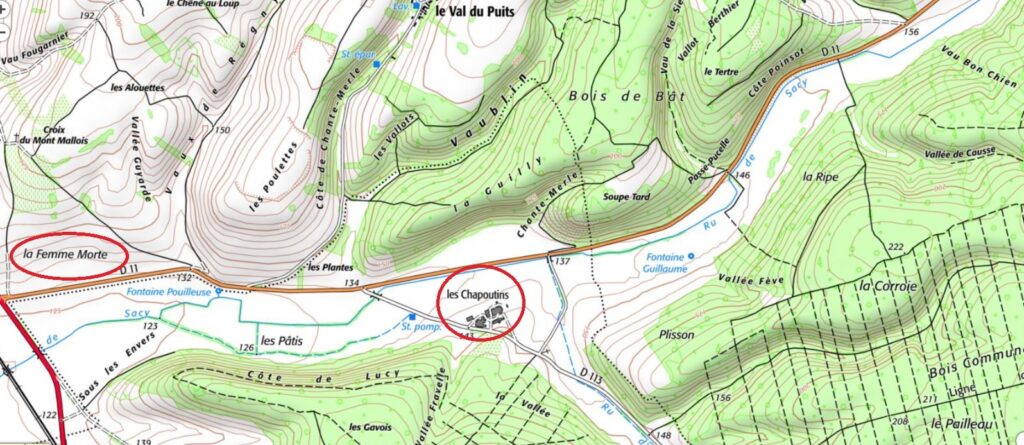

Marie Joséphine PIAULT, (née Essert 1819 et non 1818 comme indiqué sur la plaque-Essert 1893), est fille de Jacques PIAULT (Sacy 1795-Essert 1847) & de Marie BOURDILLAT (Essert 1793-Essert 1854). Jacques PIAULT est le petit fils de Edme PIAULT notaire à Sacy (M’lo Piot le notaire comme disait son copain d’enfance Rétif de la Bretonne) et de Marguerite BOUDILLAT à qui Rétif-de-la-Bretonne a volé un baiser dans les vignes du Vaurainin à Sacy. (voir autres articles sur Essert). Un article a été rédigé sur Marguerite BOURDILLAT.

Tous les PIAULT d’Essert descendent de ce couple Edme PIAULT / Marguerite BOURDILLAT de Sacy. Marie Joséphine PIAULT est celle qui dans le cimetière s’en rapproche le plus [2]. Il y a bien eu un PIAULT à Essert bien auparavant. Il venait de Précy-le-Sec et sa lignée a disparu avec son décès en 1759 à Essert et ses enfants ne sont pas réapparus dans les registres d’Essert.

– Alfred Auguste RÉTIF (né Essert 1850-1940), cultivateur, vigneron, tonnelier a été maire d’Essert de 1912 à 1922. C’est lui qui a annoncé en 1915 à Berthe PIAULT petite-fille de Julie RÉTIF que son mari Félix Amable dit Octave PRÉAU avait été tué à la guerre.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11666748

[D] Sépulture Henri PIAULT & Marie PRÉAU

Juste avant la sépulture de Julie RÉTIF, se trouve la tombe de l’un des fils de Anselme PIAULT et de Élisabeth Eugénie BOURDILLAT, fille de Julie RÉTIF.

Il s’agit de Henri PAULT (né Essert 1878-1943). Sa femme Marie PRÉAU (née Essert 1883, 1959 est enterrée avec lui.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11650083

[E] Sépulture familiale SAUTEREAU / PRÉAU

Plus loin, toujours le long du mur gauche du cimetière une tombe « FAMILLE SAUTEREAU-PREAU » avec quatre noms :

– Joséphine dite Nathalie BÉRAULT veuve PRÉAU (née Val-de-Mâlon de Joux-la-Ville 1857- dcd 1935). Elle est la mère de Félix Amable dit Octave PRÉAU (Val-de-Mâlon 1880-11 01 1915 Lachalade Meuse). Son nom est sur le monument aux morts. Il était marié à :

– Berthe Eugénie PIAULT (née Essert 1880-dcd Augy 1957) dont il a déjà été question dans divers articles (la petite-fille qui a vu la tour Eiffel en construction), fille de Anselme PIAULT et de Élisabeth Eugénie BOURDILLAT, fille de Julie RÉTIF. Berthe est également enterrée dans cette tombe avec sa fille :

– Aline PRÉAU (née Essert 1904-dcd 1939) mariée à Louis Gaston SAUTEREAU (1898-1975). Le couple demeurait à Augy.

– Le dernier nom sur la stèle est celui de François Marie SAUTEREAU (né Essert 1923-dcd Essert 1943). Il est le fils de Jeanne Marie PRÉAU (sœur aînée d’Aline) et de Julien Marie SAUTEREAU (1892-1972) frère de Louis mari d’Aline.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8111204

[F] Sépulture familiale :

Jules JOUBLIN / Marie Florentine CALMEAU

Charles PIAULT / Claire JOUBLIN

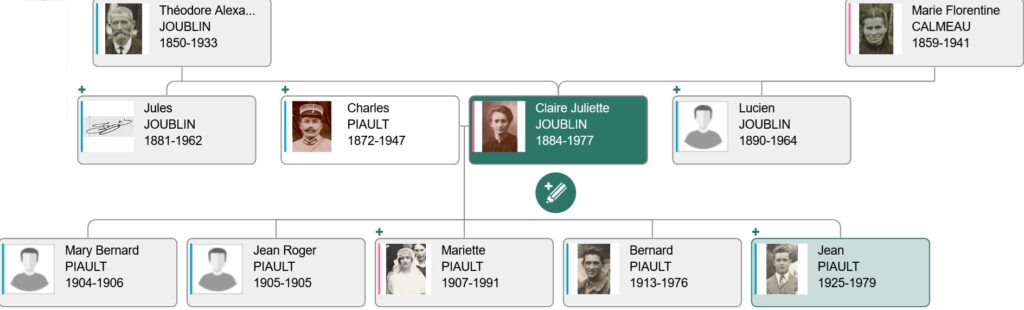

Accolée au mur du fond du cimetière, la tombe familiale JOUBLIN / CALMEAU & PIAULT / JOUBLIN :

– Théodore Alexandre dit Jules JOUBLIN. cultivateur, vigneron à Essert, où il est né en 1850, fils de Alexandre JOUBLIN et de Madeleine MARCEAU, il décède en 1933. Quelques générations avant, les JOUBLIN sont originaires de Arcy-sur-Cure, les CALMEAU de Lucy-sur-Cure. Sa femme :

– Marie Florentine CALMEAU, cultivatrice, vigneronne à Essert où elle est née en 1859 fille de Pierre CALMEAU et de Marie Eugénie PRÉAU, elle décède en 1941. Leur fille :

– Claire Juliette JOUBLIN, (née Essert 1884-dcd : Autun 1977), son mari :

– Charles PIAULT, cultivateur, vigneron à Essert, frère de Henri et Berthe PIAULT, (né Savigny-sur-Orge 1872-dcd 1947). Leurs deux fils :

– Jean PIAULT, (né à Essert 1925-dcd Belgique 1979), marié à Thérèse Berthe Paule COOTS (Thérèse PIAULT sur la stèle de la tombe) (née Saint-Omer 1928, dcd Auxerre 2003).

–Bernard PIAULT, prêtre, (né Essert 1913- dcd Mexique 1976), dont le corps a été rapatrié à Essert.

https://www.geneanet.org/cimetieres/gestion/modify/8135553

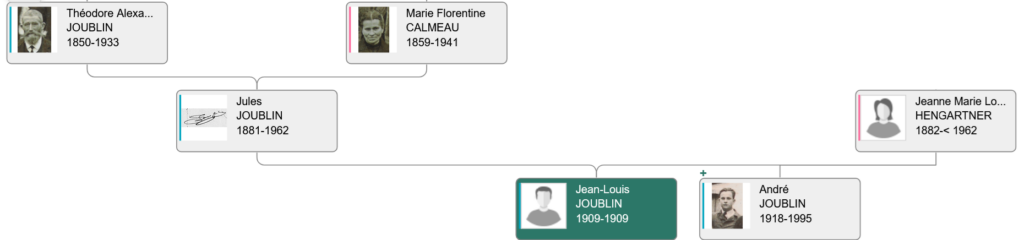

[G] Sépulture de l’enfant Jean Louis JOUBLIN

Toujours la famille JOUBLIN, la première tombe à gauche en entrant dans le cimetière est celle de l’enfant Jean Louis JOUBLIN [né à Paris 01 le 30 mai 1909–décédé à Essert le 31 octobre 1909]. L’enfant âgé de 5 mois était en pension chez ses grand-parents JOUBLIN, cela se faisait très souvent.

Ses parents Jules JOUBLIN (né à Essert 1881-dcd à Paris 14e 1962) vigneron à Essert puis fleuriste à Paris, profession qu’il exerçait avec sa femme épousée à Paris le 07 12 1907, Jeanne Marie Louise HENGARTNER (née à Paris 1882-dcd avant son mari). Jules JOUBLIN est le fils de Théodore Alexandre dit Jules JOUBLIN & Marie Florentine CALMEAU (paragraphe précédent [F]).

Épitaphe :

« A notre petit Jean

Jean JOUBLIN

Né le 30 mai 1909

Décédé le 31 octobre 1909 »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11655831

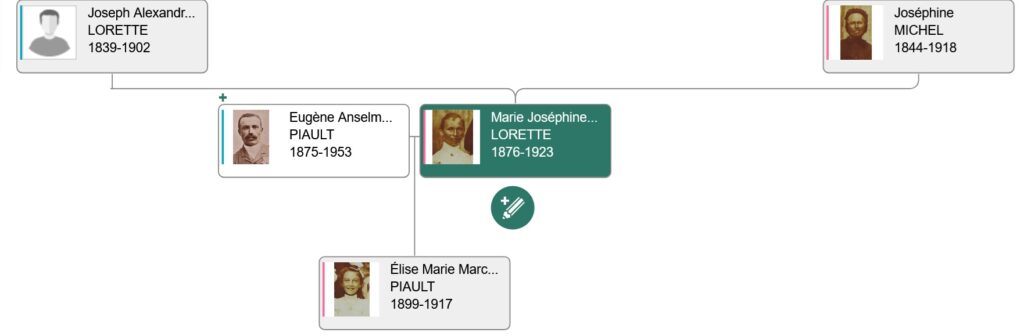

[H] Sépulture familiale :

Eugène Anselme PIAULT / Marie Joséphine LORETTE

La tombe est sise le long du mur du fond, à gauche de celle de Félix BARRAUT élève au Séminaire de Sens (voir [AA]). Les inscriptions :

« Elise PIAULT 1899-1917

Marie LORETTE 1877-1923

Eugène PIAULT 1875-1953

Jean JEDYNSKI 1929-2008

Yvette PIAULT 1927-2021 »

Y sont inhumés :

– Eugène Anselme PIAULT, cultivateur à Essert [né à Essert le 22 11 1875–décédé en 1953 selon l’inscription sur sa tombe], fils de Étienne Anselme PIAULT (né Essert 1846-dcd à Essert 1922) & de Élisabeth Eugénie BOURDILLAT (née à Essert 1845-dcd à Essert (1918). Il est le frère de Henri, Charles et Berthe PIAULT. Il a été adjoint à la mairie d’Essert. Il n’actait pas, exception faite pour ses deux nièces Jeanne et Aline PRÉAU, filles de sa sœur Berthe. Nous ne savons pas pour Lucienne la troisième fille, son acte de mariage en 1925 à Essert n’est pas encore en ligne. Sa première femme :

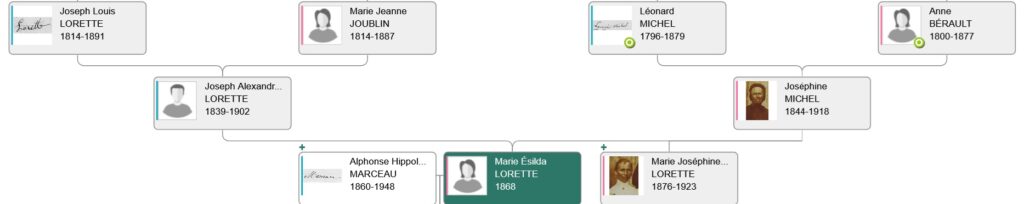

– Marie Joséphine Angélina LORETTE [née au Val-de-Mâlon hameau de Joux-la-Ville le 24 07 1876 (et non 1877 comme indiqué sur la tombe)–décédée en 1923 selon l’inscription sur la tombe], fille de Joseph Alexandre LORETTE (né Essert 1839-dcd au Val-de-Mâlon 1902) & de Joséphine MICHEL (née au Val-de-Mâlon en 1844-dcd à Essert 1918). Leur fille :

– Élise Marie Marcelle PIAULT [née à Essert le 24 04 1899–décédée à Essert le 26 01 1917], fille de Eugène Anselme PIAULT & de Marie Joséphine Angélina LORETTE.

– Yvette PIAULT [née à Essert le 14 06 1927–décédée à Auxerre le 01 12 2021], fille du secon mariage de Eugène Anselme PIAULT avec Pauline Lucie BOURDILLAT (inhumée dans une autre tombe). Voir la tombe de sa mère pour le tableau généalogique. Son conjoint :

– Jean Félix JEDYNSKI [né à Brosses (Yonne) le 29 12 1929–décédé à Auxerre le 23 07 2008], fils de Félix JEDYNSKI & de Eugénie ZOSIAK.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11654102

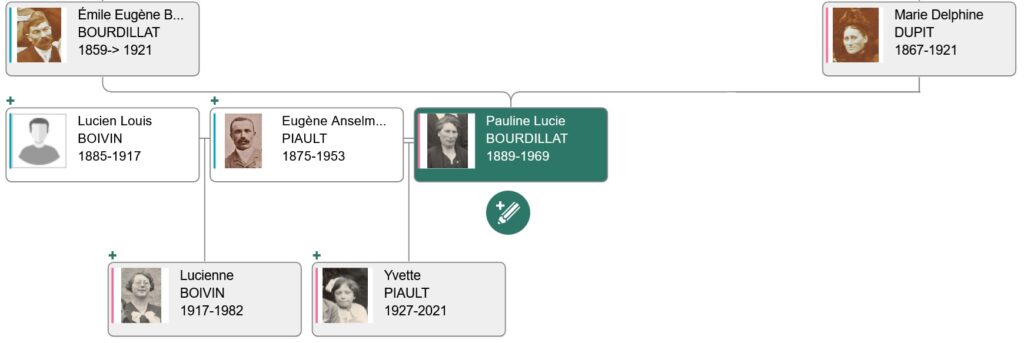

[I] Sépulture familiale :

BOIVIN / Lucie BOURDILLAT

Lucien Raymond FERLET / Lucienne BOIVIN

Tombe située presque en face de la sépulture de la famille PIAULT / LORETTE ([H]). Les inscriptions :

« Lucie PIAULT

Née BOURDILLAT

1889-1969

Lucienne FERLET

Née BOIVIN

1917-1982

Lucien FERLET

1915-1997 »

Il s’agit de :

– Pauline Lucie BOURDILLAT [née à Essert le 19 06 1889–décédée en 1969 selon l’onscription sur sa tombe], déjà citée dans le paragraphe précédent car mariée en secondes noces à Eugène Anselme PIAULT. Lucie de son prénom usuel tenait une petite épicerie, une buvette rue Froide à Essert. Elle y avait le seul téléphone du village.

Lucie avait épousé en 1910 Lucien Louis BOIVIN (né à Arcy-sur-Cure le 22 4 1885-dcd à le 02 04 Nevers 1917). Il est décédé de maladie à l’hôpital complémentaire n°13. L’avis du 26 04 1917 le déclare « Mort pour la France ». A défaut d’une photo, son livret militaire nous en donne un signalement : cheveux et sourcils bruns, yeux bleus, front découvert, nez ordinaire, bouche moyenne, menton ordinaire, visage ovale, taille 1m69. Leur fille et son mari sont également inhumés dans cette sépulture :

– Lucienne BOIVIN (née posthume à Essert le 08 05 917-dcd à Garches en Hauts-de-Seine le 08 12 1982). Son mari épousé à Essert le 26 11 1938 :

– Lucien Raymond FERLET (né à Accolay le 26 06 1915-dcd Tonnerre le 15 01 1997).

Yvette PIAULT née du second mariage de Lucie BOURDILLAT a été inhumée avec son père (voir paragraphe précédent [H])

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11659153

[J] Sépulture de Pierre Thierry BOURDILLAT

5è tombe le long du mur de droite à l’entrée du cimetière. Voir la 3è photo vue d’ensemble du lieu, prise du fond du cimetière et la 4è photo une vue plus rapprochée.

Nous vu la tombe de Lucie BOURDILLAT [I],fille de Émile Eugène Barthélémy BOURDILLAT (né Essert 1859-dcd après 1921) & Marie Delphine DUPIT (née Val-de-Mâlon commune de Joux-la-Ville 1867-dcd Essert 1921). La tombe des parents de Lucie n’a pas été trouvée, certainement devenue une de ces sépultures que le temps a rendues anonymes ou déjà relevées. Au moment de la rédaction de cet article, les Archives d’état-civil en ligne de l’Yonne, s’arrêtent 1924.

Mais la tombe du père de Émile Eugène Barthélémy BOURDILLAT est toujours en place. Celle de sa mère n’a pas été trouvée (toutes les tombes ont été relevées).

Émile Eugène Barthélémy BOURDILLAT est le fils de :

– Pierre Thierry BOURDILLAT, cultivateur et instituteur à Essert [né à Essert le 27 01 1823–décédé à Essert le 30 11 1895) et de Marie Luce MARCEAU (née à Essert le 03 12 1823-dcd à Essert le 01 06 1899). Leur mariage a été célébré à Essert le 02 05 1848.

Il est intéressant de noter que Pierre Thierry BOURDILLAT et sa femme sont fils et fille de médaillés de Sainte-Hélène, décoration instituée par décret de Napoléon III, le 12 août 1857 , sous le Second Empire, décernée aux survivants en 1857 de la Grande Armée de son oncle. Les actes d’état-civil montrent qu’il y avait une certaine fraternité dans le village entre ces vétérans.

Épitaphe :

« ICI REPOSE

BOURDILLAT Pierre

Gendre MARCEAU

Décédé le 30 9bre 1895

Dans sa 73e Année

Regretté se sa femme

et de ses Enfants

PRIEZ POUR LUI »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8103954

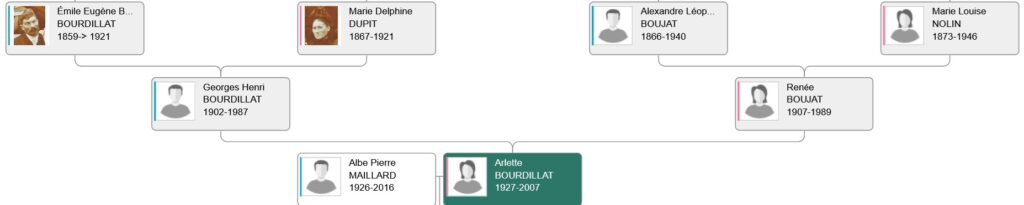

[K] Sépulture Georges BOURDILLAT & Renée BOUJAT

Tombe située le long du mur du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Georges BOURDILLAT

1902-1987

Renée BOURDILLAT

1907-1989 »

Y sont inhumés :

– Georges Henri BOURDILLAT [né à Essert le 19 05 1902–décédé à Essert le 20 12 1987)], fils de Émile Eugène Barthélémy BOURDILLAT & de Marie Delphine DUPIT. Sa femme (nom marital sur la stèle) qu’il a épousée à Sacy (Yonne) le 19 04 1926 :

– Renée BOUJAT [née à Sacy, Yonne le 26 01 1907-décédée à Auxerre le 23 10 1989], fille de Alexandre Léopold BOUJAT & de Marie Louise NOLIN.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11669760

[L] Sépulture Albé Pierre MAILLARD & Arlette BOURDILLAT

Tombe située à droite le long du mur du fond. Inscriptions :

« Arlette MAILLARD

née BOURDILLAT

1927-2007

Albé MAILLARD

1926-2016 »

Y sont inhumés :

– Albé Pierre MAILLARD [né à Cravant le 08 04 1926–décédé à Auxerre le 24 05 2016] et sa femme :

– Arlette BOURDILLAT [née à Essert le 26 04 1927–décédée à Auxerre le 03 10 2007], fille Georges Henri BOURDILLAT & Renée BOUJAT dont sépulture en [K]

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11667058

[M] Sépulture René BOURDILLAT & Madeleine BOUJAT

Tombe située le long du mur du fond du cimetière. Les inscriptions :

« René BOURDILLAT

1893-1974

Madeleine BOURDILLAT

Née BOUJAT

1904-1990 »

Y sont inhumés :

– René Marcel Aristide BOURDILLAT [né à Essert le 20 07 1893–décédée à Essert le 13 03 1974], fils de Émile Eugène Barthélémy BOURDILLAT & de Marie Delphine DUPIT (il est le frère de Pauline Lucie [I], Georges Henri [K]). Sa femme :

– Madeleine BOUJAT [née à Sacy le 18 03 1904–décédée à Essert le 08 12 1990], fille de Alexandre Léopold BOUJAT & de Marie Louise NOLIN (elle est la sœur de Renée BOUJAT mariée à Georges Henri BOURDILLAT [K], deux frères épousent deux sœurs)

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11670325

[N] Sépulture de Eugène Nicolas BOURDILLAT

Tombe située le long du mur du fond du cimetière. Y est inhumé :

– Eugène Nicolas BOURDILLAT [né à Essert le 26 12 1846–dcd à Essert le 12 02 1887], fils de Joseph Marie Pauline dit Eugène BOURDILLAT et de Julie RÉTIF [B]. Il est le frère de Élisabeth Eugénie mariée à Étienne Anselme PIAULT [B]. Il était marié à Laurence Julienne Florentine BOURDILLAT (née Essert 1853-dcd après son mari), fille de Pierre Thierry BOURDILLAT [J] et de Marie Luce MARCEAU.

– Épitaphe :

« Ici Repose

BOURDILLAT Nicolas

Décédé le 12 Février 1887

A l’âge de 40 ans

Regretté de sa femme

Et de sa famille

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11655990

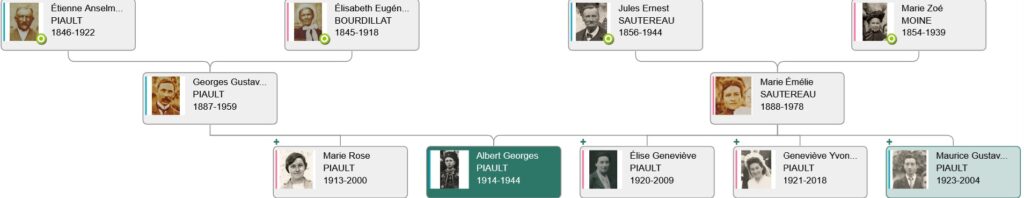

[O] Sépulture Familiale PIAULT / SAUTEREAU

Tombe située vers le fond du mur gauche du cimetière. Y sont inhumés :

– Albert Georges PIAULT, célibataire, agriculteur à Essert, puis militaire au grade d’aspirant pendant la guerre [né à Essert le 11 04 1914–décédé à Le Thouars commune de La Garde dans le Var lors du débarquement en Provence le 23 08 1944]. Le monument aux morts dans le cimetière comporte une plaque à son nom (voir début de l’article).

– Épitaphe :

« Ici repose Albert Piault Aspirant

Croix-de Guerre

Croix de la Liberation

du Bm 4 des FFL

Mort pour la France

Le 23 août 1944 à l’âge

de 30 ans à Metouars Var »

Une simple plaque avec noms et années de naissance et décès indique que ses parents sont inhumés dans cette sépulture. Il s’agit de :

– Georges Gustave PIAULT, cultivateur à Essert [né à Essert le 07 10 1887–décédé en 1959 selon l’inscription sur sa tombe] fils de Étienne Anselme PIAULT et de Élisabeth Eugénie BOURDILLAT [B]

– Marie Émélie SAUTEREAU [née à Sacy le 30 05 1888–décédée à Chitry le 19 12 1978), fille de Jules Ernest SAUTEREAU (tonnelier, cultivateur à Sacy et aussi ancien soldat de la garde pontificale) et de Marie Zoé MOINE.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8119499

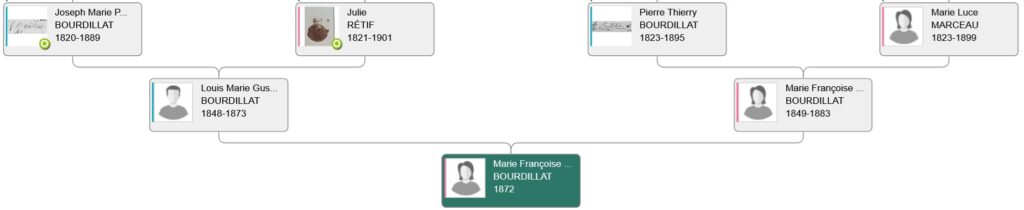

[P] Sépulture de Gustave BOURDILLAT

1ère tombe côté droit du cimetière. Voir 3è et 4è photos des vues intérieures du lieu.

– Louis Marie Gustave BOURDILLAT [né à Essert le 05 07 1848–décédé à Essert le 27 09 1873], fils de Joseph Marie Pauline dit Eugène BOURDILLAT et de Julie RÉTIF [B].

Il avait épousé le 06 02 1872 à Essert Euphrasie BOURDILLAT (tombe suivante [Q])

– Épitaphe :

« ICI REPOSE

Gustave BOURDILLAT

Epoux d’Euphrasie BOURDILLAT

Décédé le 27 7bre 1873

A l’âge de 25 ans

Il fut bon époux tant regretté

(effacé) et de sa famille

Vous qui lisez ces mots

Priez pour lui »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/13917510

[Q] Sépulture de Euphrasie BOURDILLAT

2è tombe le long du mur de droite, proche de celle de son père qui est la 5è et qui est décédé après elle. Voir 3è et 4è photos des vues intérieures du lieu. :

– Marie Françoise Euphrasie BOURDILLAT [née à Essert le 18 03 1849–dcd à Essert le 21 01 1883] fille de Pierre Thierry BOURDILLAT [J] et de Marie Luce MARCEAU. Elle avait épousé en 1872 Louis Marie Gustave BOURDILLAT [P]. Les deux tombes sont côte à côte.

Leur fille Marie Françoise Joséphine Ambroisine BOURDILLAT née à Essert en 1872, était en 1936 religieuse et garde-malade à Chitry (Yonne).

– Épitaphe :

« ICI REPOSE

Euphrasie BOURDILLAT

décédée le 21 janvier 1883

A l’âge de 34 ans

veuve de Gustave BOURDILLAT

Elle fut bonne épouse

et regrettée de toute sa famille

Priez pour elle »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8154023

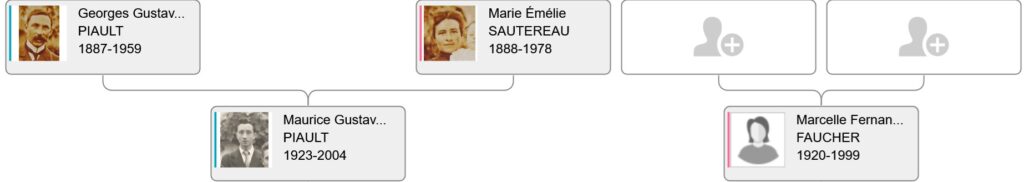

[R] Sépulture Maurice PIAULT & Marcelle FAUCHER

Tombe située dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Marcelle PIAULT

née FAUCHER

1920-1999

Maurice PIAULT

1923-2004 »

– Maurice Gustave PIAULT [né à Essert le 03 07 1923–décédé à Auxerre le 12 04 2004], fils de Georges Gustave PIAULT & de Marie Émélie SAUTEREAU [O], et sa femme :

– Marcelle Fernande FAUCHER [née à Thionville le 17 11 1920–décédée à Avallon le 14 06 1999].

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11659092

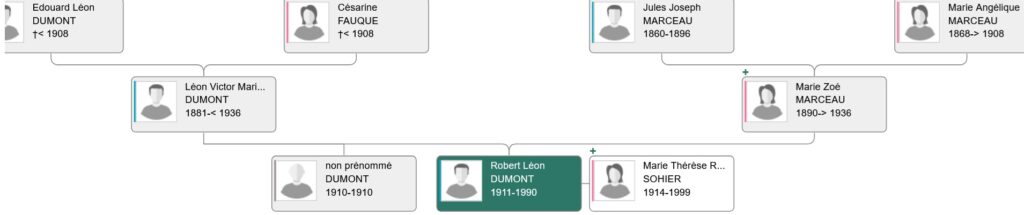

[S] Sépulture Robert DUMONT & Marie Thérèse SOHIER

Tombe située dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Robert DUMONT

1911-1990

Marie Therese DUMONT

Née SOHIER

1914-1999 »

– Robert Léon DUMONT [né à Paris 06 le 14 10 1911–décédé à Paris 16 le 08 03 1990], fils de Léon Victor Marius DUMONT (né à Mayenne 1881-dcd avant 1936) & de Marie Zoé MARCEAU (née à Essert 1890-dcd après 1936). Sa femme épousée à Paris 14 le 18 04 1936 :

– Marie Thérèse Renée SOHIER [née à Reims, Marne le 03 04 1914-décédée à Issy-les-Moulineaux le 19 04 1999], fille de Octave Benoit SOHIER [née à Brimont, Marne 1867-dcd avant 1936) et de Ismérie Reine HUMBLOT (née vers 1876-dcd après 1936).

Note : DUMONT est bien un patronyme que l’on rencontre à Essert, mais pas dans le cas présent. Robert Léon DUMONT a pour mère Marie Zoé MARCEAU née à Essert (Yonne) dont un enfant mort né à Essert en 1910 (frère ou sœur donc de Robert Léon DUMONT)

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11660076

[T] Sépulture d’Alexandre LORETTE

Emplacement non noté.

– Joseph Alexandre LORETTE, vigneron et tonnelier à Essert [né à Essert le 01 12 1839–décédé au Val-de-Mâlon commune de Joux-la-Ville le 18 12 1902] fils de Joseph Louis LORETTE (né à Essert 1814-dcd à Essert 1891) & de Marie Jeanne JOUBLIN (née à Essert 1814-dcd à Essert 1887). Il avait épousé à Joux-la-Ville le 20 11 1866 Joséphine MICHEL, vigneronne (née au Val-de-Mâlon commune de Joux-la-Ville 1844-dcd à Essert 1918).

Il est le frère de Isidore LORETTE qui suit [U].

– Épitaphe :

« Ici repose

LORETTE Alexandre

Décédé le 18 décembre 1902

A l’âge de 63 ans

Regretté de sa femme

Et de ses enfants

Priez pour lui »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8102610

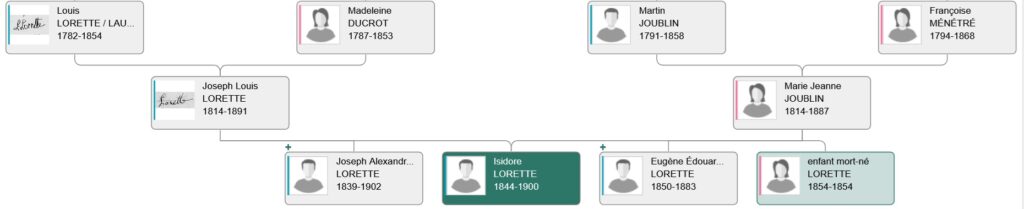

[U] Sépulture d’Isidore LORETTE

Emplacement non noté.

– Isidore LORETTE, célibataire, cultivateur à Essert, [né à Essert le 25 08 1844–décédé à Essert le 30 06 1900], fils de Joseph Louis LORETTE (né à Essert 1814-dcd à Essert 1891) et de Marie Jeanne JOUBLIN (née à Essert 1814-dcd à Essert 1887).

Il est le frère de Joseph Alexandre LORETTE [T].

– Épitaphe :

« ICI REPOSE

Isidore LORETTE

Décédé le 30 Juin 1900

A l’âge de 56 ans

Regretté de ses parents

PRIEZ POUR LUI »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/8103820

[V] Sépulture « MARCEAU-LORETTE »

Tombe située sur la seconde moitié le long du mur gauche du cimetière sans aucun renseignement sur les occupants.

Note : il y a deux couples MARCEAU (homme)-LORETTE (femme), l’un est du 17è/18è siècle. Il n’y a qu’un couple MARCEAU (femme)-LORETTE (homme) de la fin du 17è siècle. Au vu de la modernité du matériau de la tombe (marbre) il s’agit de :

– Alphonse Hippolyte MARCEAU, vigneron, cultivateur et tonnelier à Essert (né Essert 1860- dcd Essert 1948), fils de Pierre Barthélémy MARCEAU (né Essert 1821-dcd Essert 1905) et de Véronique GILLOT (née Bessy-sur-Cure 1833-dcd Essert 1914). Sa femme épousée à Joux-la-Ville en 1886 :

– Marie Ésilda LORETTE (née Val-de-Mâlon commune de Joux-la-Ville 1868, décès ignoré), fille de Joseph Alexandre LORETTE (né Essert 1839-dcd Val-de-Mâlon commune de Joux-la-Ville 1902, inhumé à Essert [T] & de Joséphine MICHEL (née Val-de-Mâlon commune de Joux-la-Ville 1844-dcd Essert 1918).

Marie Ésilda LORETTE est la sœur de Marie Joséphine Angélina LORETTE épouse PIAULT [H].

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11677467

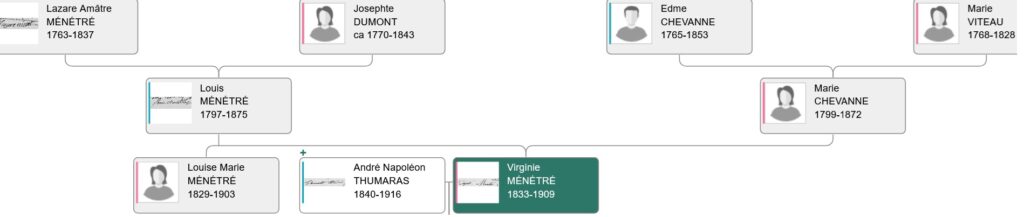

[W] Sépulture des sœurs Marie & Virginie MÉNÉTRÉ

La tombe est située à l’entrée de cimetière sur la droite dans la prairie centrale en bordure de l’allée circulaire qui sépare ladite prairie des tombes accolées au mur d’enceinte.

Il s’agit des sœurs :

Louise Marie MÉNÉTRÉ, célibataire, (née Essert 1829-dcd Essert 1903), fille de Louis MÉNÉTRÉ (né Essert 1797- dcd Essert 1875) et de Marie CHEVANNE (née Val-du-Puits de Sacy 1799-dcd Essert 1872).

– Virginie MÉNÉTRÉ, vigneronne et cultivatrice à Essert, (née Essert 1833-dcd Essert 1909), même filiation. Elle avait épousé en 1863 à Essert André Napoléon THUMARAS, vigneron et propriétaire à Essert (né Essert 1840-dcd Essert 1916)

– Épitaphes :

Ici repose

Marie MENETRE

Décedée le 2 juillet 1903

Agée de 74 ans

Regrettée de sa sœur

—-

Virginie MENETRE

Femme Thumaras

Décédée le 13 octobre 1909

Agée de 76 ans

Regrets

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11653840

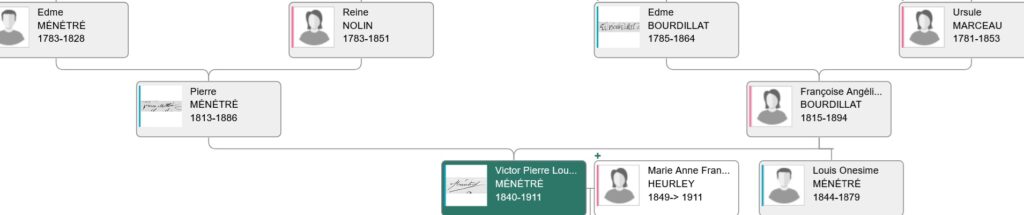

[X] Sépulture des frères Onezime & Pierre MÉNÉTRÉ

Tombe sise le long du mur gauche du cimetière.

Il s’agit des frères :

– Louis Onesime MÉNÉTRÉ, célibataire, tonnelier à Essert (né Essert 1844-dcd Essert le 24 [et non le 23] 10 1879), fils de Pierre MÉNÉTRÉ (né Essert 1813-dcd Essert 1886) et de Françoise Angélique BOURDILLAT (née Essert 1815-dcd Essert 1894).

– Victor Pierre Louis MÉNÉTRÉ tonnelier, cultivateur et maire d’Essert (né Essert 1840-dcd Essert 1911), fils des mêmes. Il s’était marié en 1874 à Grimault (Yonne) à Marie Anne Françoise HEURLEY de Villiers-la-Grange commune de Grimault (née Villiers-la-Grange 1849-dcd après 1911).

Leur sœur Louise Augustine MÉNÉTRÉ inhumée en [TT].

– Épitaphes :

« Ici Repose

Onezime MENETRE

Décédé le 23 octobre 1879

A l’âge de 36 ans

regretté de toute sa famille

Priez pour lui

—

Pierre MENETRE

9 XII 1840-13 avril 1911

Maire d’Essert de 1888 à 1908

Regrets

Concession à Perpétuité »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11649148

[Y] Sépulture Jean BOURDILLAT & Yvette ROUARD

Tombe située à l’avant dernière rangée du fond du cimetière.

Inscriptions sur la stèle :

« Jean BOURDILLAT

1931 1984 »

« Yvette BOURDILLAT

née ROUARD

1930-2023 »

Les Archives en ligne d’Essert, à la date de rédaction du présent ne couvrent pas les années après 1922, il n’est donc pas possible de relier ces deux personnes à leur famille respective. Les renseignements qui suivent proviennent des fichiers de l’INSEE des personnes décédées à partir de 1970 et consultables par tout un chacun.

Il s’agit de :

– Jean BOURDILLAT né à Essert (Yonne) le 01 03 1931, décédé à Auxerre (Yonne) le 01 09 1984 et de sa femme :

– Yvette ROUARD née le 10 08 1930 à Sacy (Yonne), décédée à Auxerre le 16 04 2023.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11667044

[Z] Sépulture Louise Maria VAREY & Paul GILLOT

Tombe située dans l’avant-dernière rangée du fond.

Il s’agit de :

Louise Maria VAREY, (sœur de Alfred VAREY [AA]), vigneronne et cultivatrice à Essert (née Essert 1885-dcd Essert 1955), fille de Louis Michel VARET (né Montillot 1844-dcd après 1908) et de Marie Rosalie DONDAINE (née Essert 1847-dcd après 1904). Et de son mari qu’elle avait épousé à Essert en 1904) :

Paul GILLOT, vigneron et cultivateur à Essert (né Bessy-sur-Cure 1876-dcd Vermenton 1962, fils de

Grégoire GILLOT (né Bessy-sur-Cure 1828-dcd après 1904) et de Catherine BOURDILAT (née Bessy-sur-Cure 1828-dcd après 1904).

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11653881

[AA] Sépulture Alfred VAREY & Gabrielle ROUARD

Tombe située vers le bout du mur gauche du cimetière.

Il s’agit de :

– Alfred VAREY, (frère de Louise Maria VAREY [Z]), cultivateur à Essert (né Essert 1878-dcd 1930 selon l’inscription sur sa tombe) fils de Louis Michel VARET (né Montillot 1844-dcd après 1908) et de Marie Rosalie DONDAINE (née Essert 1847-dcd après 1904), et de sa femme qu’il a épousée à Joux-la-Ville en 1904 :

– Marie Louise Gabrielle ROUARD, (née 1882 hameau du Puits d’Edme de Joux-la-Ville- dcd 1977 selon l’inscription sur sa tombe (rien à l’INSEE ce qui arrive parfois), fille de Louis ROUARD (né Puits d’Edme 1829-dcd Puits d’Edme 1908) et de Marie Augustine OPPENEAU (née Joux-la-Ville 1838-dcd Joux-la-Ville 1917).

Il est difficile de faire ressortir les inscriptions sur les photos qui ont été prises.

« Alfred VAREY

1878-1930

Gabrielle VAREY

Née ROUARD

1882-1977 »

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11693073

[BB] Sépulture René LESAGE & Jeannette BÉRAULT

Tombe située dans la 4è rangée en partant de celle du fond du cimetière.

Il s’agit de :

– René Louis LESAGE (né Évreux 1911-dcd à Auxerre 2001) et de sa femme :

– Jeannette Marie Louise BÉRAULT (née Essert 1907-dcd Vermenton 2002), fille de Arsène Marie BÉRAULT (Essert 1879-dcd 1916 guerre, son nom est sur le monument aux morts d’Essert) et de

Marguerite Marie BOUCHEROT (née Gissey-sous-Flavigny 1883-dcd ignoré).

Les BÉRAULT de Essert sont originaires de Sacy, et la lignée de Jeannette Marie Louise BÉRAULT remonte à Nicolas BÉRAULT, Procureur fabricien de l’église de Sacy, marchand et greffier en la Justice de Sacy (né avant 1594-dcd après 1648).

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11653970

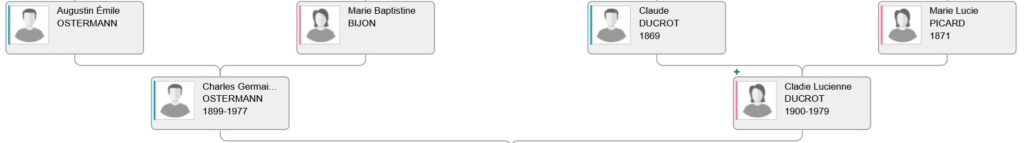

[CC] Sépulture « Famille OSTERMANN »

Tombe située dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière.

Il n’y avait pas a priori d’identification possible sans date de naissance et/ou décès sur la tombe, ajouté au fait que les actes de décès pour ces dates ne sont pas en ligne. OSTERMANN est un nom qui n’est pas de la région de l’Yonne, cependant, dans les fichiers de l’INSEE, il existe un seul OSTERMAN décédé dans l’Yonne, il s’agit de :

– OSTERMANN Charles Germain Eugène né le 27 02 1899 à Paris 11, décédé à Auxerre le 23 02 1977. De la consultation des l’état-civil de Paris 11, il appert qu’il est né sous le nom de sa mère, et légitimé par le mariage à Paris 11 le 22 12 1914 de Augustin Émile OSTERMANN et de Marie Baptistine BIJON. Sa femme qu’il a épousée à Bagneux (Seine) le 10 04 1948 (acte non encore en ligne en 2026) :

– Cladie Lucienne DUCROT. Le fichier des décès de l’INSEE indique une seule possibilité Cladie Lucienne DUCROT (erreur de l’INSEE qui écrit Galdie) née à Châlon-sur-Saône (71) le 25 09 1900, décédée dans la commune Nouvelle de Lucy-sur-Cure le 07 12 1979. Sa tombe à Essert détermine qu’elle y est décédée (Essert fait partie de cette commune nouvelle depuis 1972).

Vérification faite à l’état-civil de Châlon-sur-Saône. Son mariage avec OSTERMANN est bien indiqué . Elle s’était mariée à Châlon-sur-Saône le 07 02 1918 avec Alexandre GROUX, mariage dissous le 04 06 1943 par le Tribunal de la Seine le 04 06 1943.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11656314

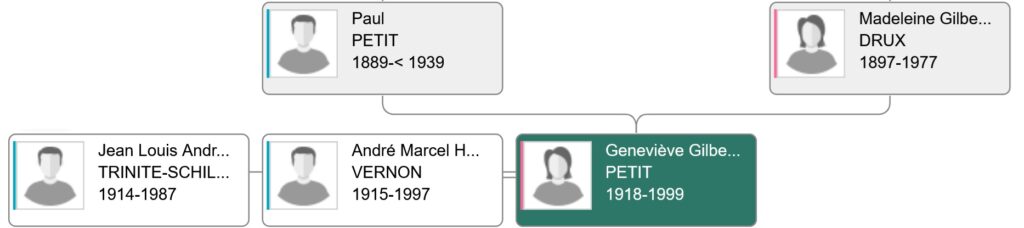

[DD] Sépulture Madeleine PETIT & Geneviève PETIT épouse VERNON

Tombe située dans la 3è rangée en partant du fond. Les inscriptions sur la stèle :

» Madeleine PETIT

1897-1977

Geneviève VERNON

Née PETIT

1918-1999″

Il s’agit de :

– Madeleine Gilberte DRUX née le 22 05 1897 à Meaux (77), décédée le 19 07 1977 à Savigny-sur-Orge (91), mariée à Noisy-le-Sec (93) le 16 12 1916 à Paul PETIT né le 13 05 1889 à Anzin (59) décédé avant 1939. Leur fille :

– Geneviève Gilberte PETIT née le 17 11 1918 à Noisy-le-Sec (93), décédée le 07 04 1999 à Vermenton (Yonne), mariée en premières noces à Paris 13 le 12 10 1939 avec Jean Louis André SCHILLEMANS dont elle a divorcé le 06 05 1949, mariée en secondes noces le 03 12 1949 avec André Marcel Henri VERNON

né le 22 10 1915 à Blois (41), décédé à Avallon (Yonne) le 09 05 1997.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11653999

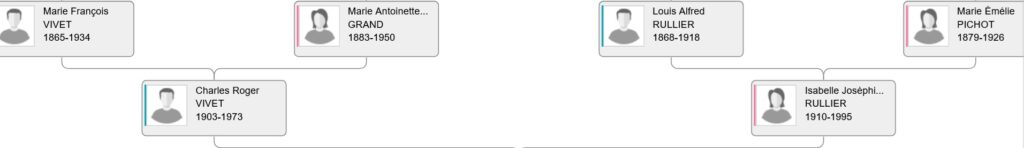

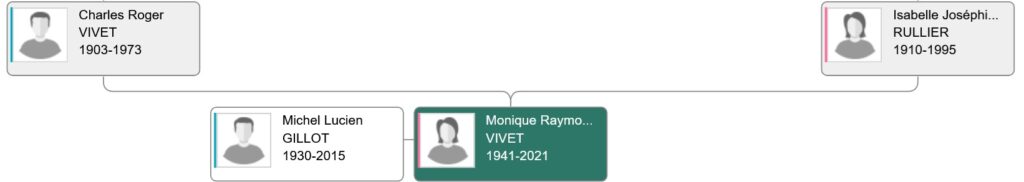

[EE] Sépulture Charles VIVET & Isabelle RULLIER

Tombe située dans la 3è rangée en partant du fond. Les inscritptions sur la stèle :

« Charles VIVET

1903-1973

Isabelle VIVET

née RULLIER

1910-1995 »

Il s’agit de :

– Charles Roger VIVET né le 25 09 1903 à Paris 14, décédé le 05 08 1973 d à Essert (Yonne), fils Marie François VIVET (né Mâcot-le-Plagne en Savoie 1865dcd Paris 19 en 1934) et de Marie Antoinette Azélie GRAND (née Bourg-saint-Maurice en Savoie 1883-dcd Paris 20 en 1950). Et sa femme qu’il avait épousée à Paris 03 le 04 03 1899 :

– Isabelle Joséphine Noémie RULLIER, née le 18 07 1910 à Paris 03, décédée à Vermenton (Yonne) le 04 03 1995, fille de Louis Alfred RULLIER (né Bourg-Saint-Maurice en Savoie en 1868-dcd au même lieu en 1918) et de Marie Émélie PICHOT (née Bourg-Saint-Maurice en 1879-dcd au même lieu en 1926).

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11655075

Leur fille Monique Raymonde Antoinete VIVET qui suit en [FF].

[FF] Sépulture Monique VIVET épouse GILLOT

Tombe située dans la 3è rangée en partant du fond. Inscriptions sur le bord avant :

« Monique GILLOT née VIVET 1941-2021 & Floyd (empreinte de chien) »

Il s’agit de :

– Monique Raymonde Antoinette VIVET née le 27 juillet 1941 à Paris 14, décédée le 05 10 2021 à Chambery (Savoie), fille de Charles Roger VIVET et de de Isabelle Joséphine Noémie RULLIER [EE]. Elle était veuve de Michel Lucien GILLOT né à Essert le 05 01 1930, décédé à Chambery (Savoie) le 14 12 2015.

Note : une plaque porte les inscriptions :

« A mon épouse

A notre Maman

A notre Grand-Mère »

Étant donné que Michel Lucien GILLOT est décédé six ans avant elle, il y a lieu de se demander si elle ne s’est pas remariée. Mais les Archives de ces années nous sont inaccessibles.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11654302

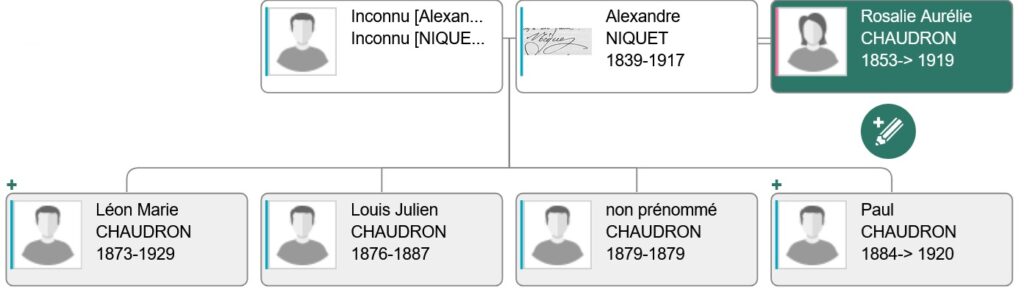

[GG] Sépulture « Famille NIQUET-CHAUDRON »

Tombe en pierre avec croix implantée vers le milieu du mur gauche du cimetière. Les inscriptions :

« NIQUET Alexandre 1839-1917 »

« CHAUDRON Julien 1903-1920 »

« Clotilde Bailly 1876-1924 »

« CHAUDRON Léon 1873-1929 »

Il s’agit de :

– Alexandre NIQUET [né à Essert le 29 05 1839–décédé à Essert le 13 02 1917], fils de Jacques NIQUET (né au hameau du Beugnon d’Arcy-sur-Cure 1807-dcd à Essert 1887) & de Marie Barbe BÉRAULT (née à Essert 1812-dcd à Essert 1867). Alexandre NIQUET a épousé en premières noces à Etivey (Yonne) le 19 11 1860 Léonie Augustine BERTRAND (née au hameau de Sanvigne à Etivey 1837- dcd à Etivey 1898), leur divorce avait été prononcé le 26 11 1890. Il épouse en secondes noces à Essert le 08 08 1891 Rosalie Aurélie CHAUDRON (née à Ciez, Nièvre 1853-dcd après 1919). fille de Pierre CHAUDRON (né à Ciez 1821-dcd à Essert 1895) & de Anne BOUSSARD (née ignoré-dcd à Ciez 1891).

– Julien Alexandre CHAUDRON [né à Essert le 17 05 1903–décédé à Essert le 16 février 1920]. Il est le fils des deux personnes qui suivent qui sont également dans cette tombe :

– CHAUDRON Léon Marie [né à Essert le 23 09 1873–décédé en 1929 selon la plaque de la tombe]. Il est dit dans son acte de naissance fils de père inconnu et de Rosalie Aurélie CHAUDRON. Il est né chez Alexandre NIQUET où Rosalie CHAUDRON était cuisinière. De fait, Alexandre NIQUET attendait que son divorce soit prononcé pour épouser Rosalie CHAUDRON, ce qu’ils ont fait à Essert le 08 08 1891 (voir plus haut). Léon Marie CHAUDRON a épousé à Arcy-sur-Cure le 07 02 1898 la 4è personne qui se trouve dans la tombe :

– Clotilde BAILLY [née au hameau du Beugnon, commune de Arcy-sur-Cure le 24 01 1876–décédé en 1924 selon la plaque de la tombe], fille de Nicolas BAILLY (né au Beugnon de Arcy-sur-Cure 1848-dcd après 1898) & de Louise Véronique BAILLY (née au Beugnon de Arcy-sur-Cure 1850-dce après 1898).

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11665884

[HH] « « Famille CHAUDRON – MOSCONI »

Tombe située vers le milieu le long du mur gauche du cimetière, à gauche de la sépulture « NIQUET-CHAUDRON » [GG].

La tombe n’indique aucun élément d’identification hormis les deux noms.

Il s’agit de :

– Paulette Yvonne Aurélie Eugénie CHAUDRON [née à Essert le 11 04 1920–décédée à Auxerre le 25 04 2002] fille de Paul CHAUDRON (né à Essert 1884-dcd ignoré) & de Yvonne Désirée RÉGNIER (née au Beugnon hameau de Arcy-sur-Cure 1895-dcd Vermenton 1994). Paul CHAUDRON est le fils de Rosalie Aurélie CHAUDRON inhumée dans la sépulture familiale « NIQUET-CHAUDRON ». Son mari épousé à Essert le 01 03 1941 :

– François Henri Marie MOSCONI [attente résultat des recherches lancées en mairie].

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11677435

[II] Sépulture de Marie Jeanne MALIGE

Tombe située dans la 4è rangée en partant de celle du mur du fond. Les inscriptions :

« Marie Jeanne

MALIGE

1880-1970 »

Il s’agit de :

– Marie Jeanne MALIGE [née à Paris 02 le 02 11 1880–décédée à Auxerre le 07 07 1970], mariée à Paris 02 le 23 04 1903 avec Louis Jean Baptiste PARET, négociant, Employé de la voirie municipale de Vienne (38) (né à Sarras Ardèche le 06 01 1876-décédé à Lyon le 28 09 1917), divorcés le 03 12 1909. La tombe de son fils Pierre Jean André PARET & de sa bru Marie Louise MATHOT sont également à Essert, relevé qui suit [JJ]. Voir tableau généalogique dans la fiche de son fils en [JJ].

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11655318

[JJ] Sépulture « Famille PARET-MATHOT »

Tombe située dans la 4è rangée en partant du mur du fond du cimetière. Les inscriptions n’inque que « Famille PARET-MATHOT ». Il s’agit de :

– Pierre Jean André PARET [né à Paris 14 le 12 04 1904–décédé à Auxerre le 10 09 1980], fils de Louis Jean Baptiste PARET (né à Sarras en Ardèche 1876-dcd à Lyon 07 en 1917) & de Marie Jeanne MALIGE dont la tombe est à Essert (voir [II]), et de sa femme qu’il a épousée à Neuilly-sur-Seine (92) le 23 04 1903 :

– Marie Louise MATHOT [née à Auderghem (Belgique) le 03 05 1910–date de décès ignorée, certainement avant 1970) fille de Henri Marie Joseph MATHOT & de Marguerite Rosalie Virginie Marie DU PAIN.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11682627

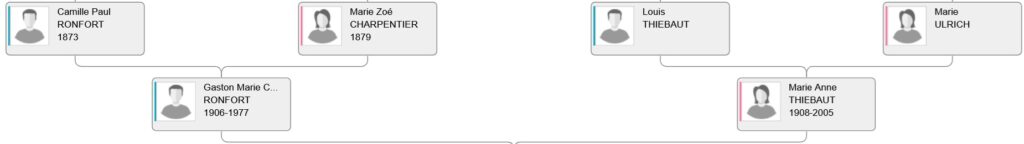

[KK] « Famille RONFORT »

Tombe sise dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière. Elle ne comporte aucune inscription hormis le nom familial.

Il s’agit de :

– Gaston Marie Camille RONFORT [né à Épinal dans les Vosges le 01 07 1906–décédé à Essert le 17 12 1977], fils de Camille Paul RONFORT (né à Dannemarie, Haut-Rhin 1873- dcd ignoré) & de Marie Zoé CHARPENTIER (née àNancy 1879-dcd ignoré) et sa femme épousée le 27 09 1929 à Thionville, Moselle :

– Marie Anne THIEBAUT [née à Basse-Yutz, Mosellele 28 07 1908 — décédée à Marseille le 15 11 2005], fille de Louis THIEBAUT & de Marie ULRICH.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11662142

[LL] Sépulture de Marie Madeleine ROUSSEAU

Tombe caractéristique avec une stèle en forme d’obélisque surmontée d’une croix et située vers le milieu le long du mur de gauche.

– Épitaphe :

« Ici Repose

ROUSSEAU

Marie Madeleine

Décédée

[effacé] Janvier 1889

A l’âge de 3 mois

[effacé]s tendrement

Aimée »

Il s’agit de :

– Marie Madeleine ROUSSEAU [née à Essert le 14 10 1888–décédée à Essert le 05 01 1889], fille de François Édouard ROUSSEAU & de Marie Virginie GARNIER (enterrés dans le même cimetière voir [MM] qui suit.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11667066

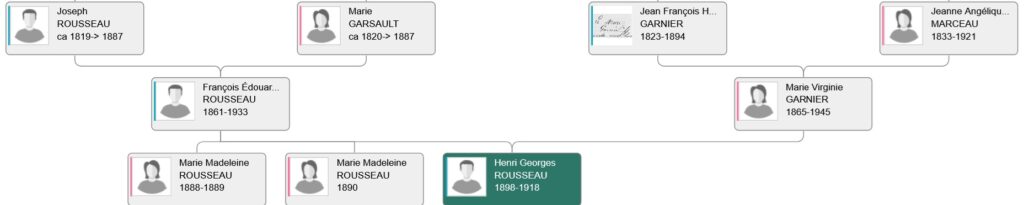

[MM] « Famille ROUSSEAU-GARNIER »

Tombe située vers le milieu sur côté gauche du cimetière. Les inscriptions sur le devant :

« Famille

ROUSSEAU-GARNIER

1861-1933 / 1865-1945 »

Au niveau de la tête de la tombe, une plaque indiquant :

« Ici Repose

ROUSSEAU Henri

Sergent au 146 d’Infanterie

Mort au Champ d’Honneur

A Château Thierry

le 9 juillet 1918 à l’âge de 20 ans »

Il s’agit de :

– François Édouard ROUSSEAU [né à La Coudraye, hameau de Lys (Nièvre) le 06 10 1861–décédé selon l’inscription sur la tombe en 1933], instituteur à Essert puis à Augy, fils de Joseph ROUSSEAU & de Marie GARSAULT. Et sa femme qu’il a épousée à Essert (Yonne) le 07 05 1887 :

– Marie Virginie GARNIER [née à Essert le 21 05 1865–décédée selon l’inscription sur sa tombe en 1945], fille de Jean François Hilaire GARNIER (né au Vau-Germain hameau de Saint-Cyr-les-Colons 1823-dcd à Essert 1894), qui a été maire de Essert, & de Jeanne Angélique MARCEAU (née à Essert 1833-dcd à Essert 1921).

Pour la plaque il s’agit de :

– Henri Georges ROUSSEAU, fils des précédents, né le 24 04 1898 à Augy (Yonne) où son père était instituteur, disparu le 09 07 1918 Côte 204 à Château-Thierry, décès fixé le 07 07 1918 par jugement du Tribunal d’Auxerre. Il n’est donc pas enterré à Essert. Son nom est inscrit sur le monument aux morts à l’entrée du cimetière.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11669317

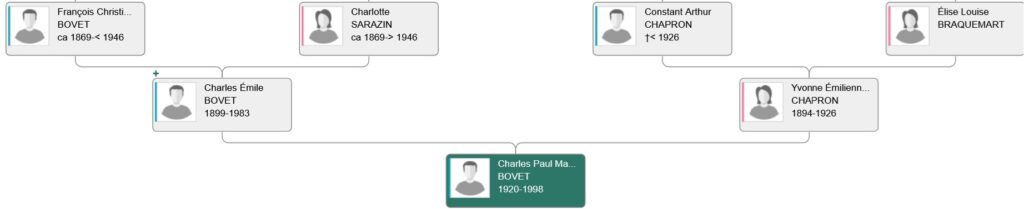

[NN] Sépulture famille « BOVET »

Tombe située dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Charles BOVET

1899-1983

Yvonne BOVET

1900-1987

Charles BOVET

1920-1998 »

Il s’agit de :

– Charles Émile BOVET [ né à Paris 10 le 03 09 1899–décédé à Auxerre le 30 09 1983], fils de François Christian BOVET & de Charlotte SARAZIN. Sa seconde femme épousée le 13 07 1946 à Paris 10 :

– Yvonne Lucie TESTART [née à Paris 11 le 13 03 1900 à Paris 04–décédée à Essert le 27 02 1987], veuve en premières noces de Jean Auguste RAYNEL, fille de Alfred TESTART & de Marie Alexandrine BRUGÈRE.

– Charles Paul Marcel BOVET [né à Paris 11 le 18 06 1920–décédé à Blois (41) le 28 05 1998] fils né du 1er mariage célébré à Paris 11 le 07 10 1919 de Charles Émile BOVET d’avec Yvonne Émilienne CHAPRON (née le 05 11 1894 à Paris 10 où elle est décédée le 24 04 1926), fille de Constant Arthur CHAPRON & Élise Louise BRAQUEMART.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11672658

[OO] Sépulture de Jacqueline VOGEL épouse VEYRES

Tombe située dans la 3è rangée en partant du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Jacqueline VEYRES

née VOGEL

1926-1989 »

Il s’agit de :

– Jacqueline Germaine Marie VOGEL [née à Levallois-Perret (92) le 27 09 1926–décédée à Paris 14 le 11 03 1989].

Elle était mariée au nommé VEYRES. A la date de rédaction du présent, les Archives en ligne de Levallois-Perret s’arrêtent à 1925 pour les actes de naissances, celles de Paris à 1986 pour les actes de décès. La consultation des archives pour l’instant non en ligne permettra ultérieurement de la relier aux autres VOGEL inhumés à Essert et dont une aïeule y est originaire.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11677679

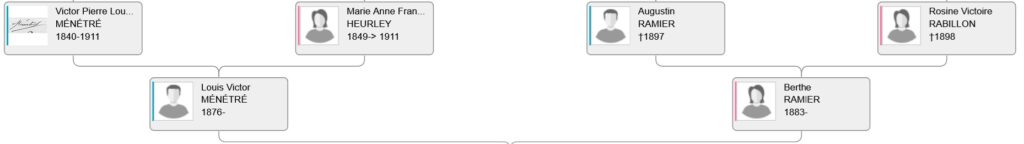

[PP] « Famille MENETRE-RAMIER »

Tombe située sur la gauche du mur du fond du cimetière, sans aucun renseignement hormis les deux noms.

Il s’agit de :

– Louis Victor MÉNÉTRÉ [né à Essert le 21 03 1876–date de décès ignorée], fils de Victor Pierre Louis MÉNÉTRÉ (né à Essert 1840-dcd à Essert 1911 dont la tombe est en [X]) & de Marie Anne Françoise HEURLEY (née à Villiers-la Grange, commune de Grimault 1849–dcd après 1911). Et de sa femme qu’il a épousée à Coulanges-la-Vineuse le 10 02 1902 :

– Berthe RAMIER [née à Charny (Yonne) le 11 05 1883– date de décès ignorée], fille de Augustin RAMIER & de Rosine Victoire RABILLON.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11681271

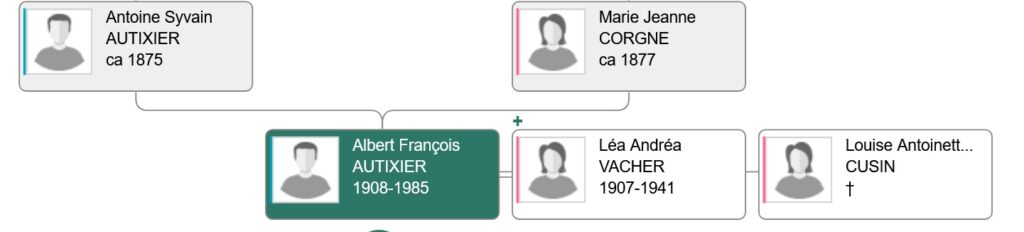

[QQ] Sépulture « Famille AUTIXIER-CUSIN »

Tombe située dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière, qui ne comporte aucun renseignement hormis les deux noms.

Il s’agit de :

– Albert François AUTIXIER [né à Auxerre le 27 04 1908–décédé à Auxerre le 11 11 1985], fils de Antoine Sylvain AUTIXIER & de Marie Jeanne CORGNE. Il a épousé en premières noces Léa Andréa VACHER (née à Guillon Yonne en 1907-dcd à Montréal Yonne en 1941. Il est inhumé avec sa seconde femme :

– Louise Antoinette CUSIN qu’il a épousé (selon mention marginale sur son acte de naissance) à Chichy (Yonne) le 27 02 1943. Cette année n’est pas consultable dans les Archives en ligne. Nous ne savons donc rien d’elle, décédée avant 1970 puisque n’étant pas enregistrée à l’INSEE.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11681614

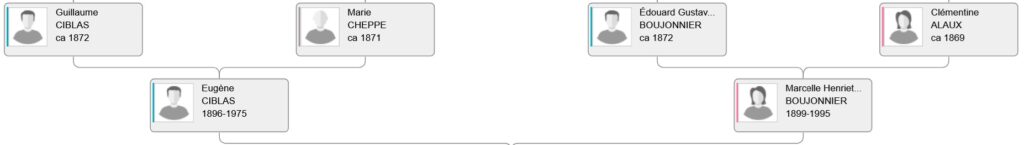

[RR] Sépulture Eugène CIBLAS & Marcelle BOUJONNIER

Tombe située dans l’avant-dernière rangée du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Eugène CIBLAS

1896-1975

Marcelle Ciblas

Née BOUJONNIER

1899-1995 »

Il s’agit de :

– Eugène CIBLAS [né au hameau du Grand-Bouchet à Domps (Haute-Vienne) le 13 03 1896–décédé à Essert le 12 10 1975 ], fils de Guillaume CIBLAS & de Marie CHEPPE. Et de sa femme :

– Marcelle Henriette BOUJONNIER [née à Paris 08 le 04 12 1899–décédée à Avallon le 11 12 1995], fille de Édouard Gustave BOUJONNIER & de Clémentine ALAUX.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11678461

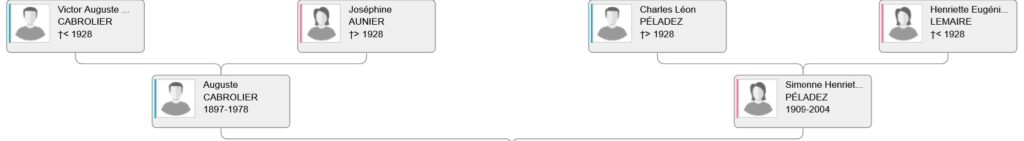

[SS] Sépulture de Auguste CABROLIER

Tombe située dans la 4è rangée en partant de celle du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Auguste CABROLIER

1897-1978 »

Il s’agit de :

– Auguste CABROLIER [né à Paris 17 le 05 10 1897–décédé à Auxerre le 08 02 1978], fils de Victor Auguste Marie CABROLIER & de Joséphine AUNIER, marié à Coulommiers (Seine & Marne) le 03 11 1928 avec Simone Henriette PELADEZ (né à Saint-Siméon en Seine & Marne le 07 06 1909-dcd àVilliers-le-Bel, Val-d’Oise le18 01 2004).

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11692255

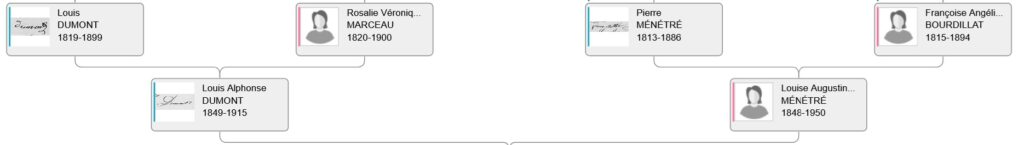

[TT] Sépulture Louis DUMONT père et fils & Augustine MÉNÉTRÉ

Il s’agit d’un emplacement familial pour deux tombes, situé vers le milieu le long du mur gauche du cimetière. Seule subsiste la stèle de gauche portant les inscriptions :

« ci Repose

DUMONT Louis

Décédé le 5 Avril 1899

A L’Age de 79 ans

DUMONT Louis Fils

Décédé le 9 octobre 1915

A L’Age de 66 ans

Augustine MENETRE

Epouse de Louis DUMONT

1848-1950 »

Il s’agit de :

– Louis DUMONT, laboureur, cultivateur et vigneron [né au Val-du-Puits, commune de Sacy (Yonne) le 11 12 1819–décédé à Essert le 05 04 1899], fils de Louis DUMONT, laboureur, cultivateur (né au Val-du-Puits de Sacy 1776-dcd au Val-du-Puits de Sacy 1834) & de Marie CHEVANNE (née au Val-du-Puits de Sacy 1777-dcd au Val-du-Puits de Sacy 1849). Il avait épousé à Essert le 15 04 1845 Rosalie Véronique MARCEAU (née à Essert le 04 09 1820-dcd à Essert le 08 11 1900).

– Le fils du couple précédent : Louis Alphonse DUMONT, cultivateur, vigneron [né à Essert le 06 09 1849–décédé à Essert le 09 10 1915] et de sa femme qu’il a épousée à Essert le 18 02 1873 :

– Louise Augustine MÉNÉTRÉ [née à Essert le 03 09 1848–décédée en 1950 selon l’inscription sur sa tombe], fille de Pierre MÉNÉTRÉ laboureur, cultivateur (né à Essert 1813-dcd à Essert 1886) & de Françoise Angélique BOURDILLAT [né à Essert 1815-dcd à Essert 1894).

Deux frères de Louise Augustine MÉNÉTRÉ sont inhumés en [X].

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11786243

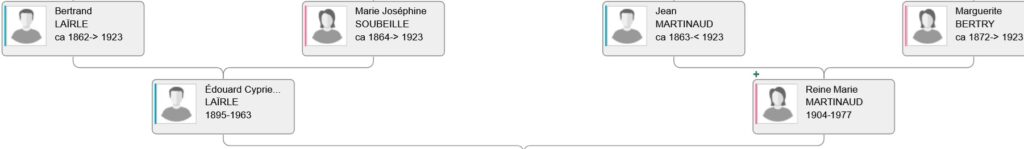

[UU] Sépulture LAÏRLE / BOURDILLAT / COUQUET

Tombe située dans l’avant-dernière rangée en partant du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Edouard LAÏRLE

1895-1963

Reine BOURDILLAT-LAÏRLE

1904-1977

Olivier COUQUET

1960-2017 »

Il s’agit de :

– Édouard Cyprien Marius LAÏRLE, aviateur pendant la 1ère guerre mondiale, [né à Pébées (Gers) le 19 01 1895–décédé en 1963 selon l’inscription sur sa tombe ], fils de Bertrand LAÏRLE, cultivateur & de Marie Joséphine SOUBEILLE. Sa femme qu’il a épousée le 7 juillet 1923 à Paris 05 :

– Reine Marie MARTINAUD [née à Paris 05 le 23 03 1904– décédée à Auxerre le 18 07 1977], fille de Jean MARTINEAU, charcutier & de Marguerite BERTRY. Reine Marie MARTINAUD s’est remariée à Essert (Yonne) le 22 12 1963 avec Pierre BOURDILLAT.

– Olivier Edouard Pierre COUQUET [né le 18 04 1960 à Paris 14–décédé à Essert le 20 10 2017. Renseignements publics.

[??] Sépulture « Famille MARTIN-PERNET »

Tombe située vers le bout du mur gauche du cimetière. Les inscriptions n’indiquent que les deux noms du couple. Une plaque comporte la photo de l’épouse.

Rien n’a permis d’identifier les occupants de cette sépulture. Pas de prénoms, pas de dates.

[??] Sépulture de « Louise « Louise CLÉMANG de LAMARE »

Tombe située dans la 3è rangée en partant de celle du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Louise

CLÉMANG de LAMARE

1885- 1957 »

Rien n’a permis de l’identifier. N’est pas originaire de Essert. La date de décès est hors les dates des Archives de Essert mises en ligne, et rien n’indique qu’elle y est décédée.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11691331

[??] Sépulture « Famille HAÏSSAGUERRE LARRODE »

Tombe située contre le mur du fond du cimetière. Les inscriptions :

« Famille

HAÏSSAGUERRELARRODE

—

Joseph HAÏSSAGUERRE

1878-1942 »

– Joseph HAÏSSAGUERRE n’est pas identifié. Il s’agit d’un patronyme des Pyrénées Atlantiques. Que faisait-il à Essert ? Les Archives en ligne de l’Yonne ne ne permettent pas de consulter à la date de rédaction du présent après 1922. Sans doute était-il marié à une certaine LARRODÉ qui est également un nom des des Pyrénées Atlantiques.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11677885

[??] Sépulture « Famille GANDON-MILLOT »

Tombe située dans la 3è rangée en partant du fond du cimetière. Les inscriptions sur la tombe n’indiquent que les deux noms.

Aucun élément d’identification. Ces noms ne sont pas originaires d’Essert.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11681672

[??] Sépulture « Famille STEPHAN »

Tombe située dans l’avant dernière rangée du fond du cimetière.

Note : pas d’identification possible sans l’accès aux registres d’état-civil, ceux en ligne s’arrêtent pour Essert en 1922.

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11658519

[??] Sépulture « Famille BERAULT »

2è tombe le long du mur de gauche.

Note : aucune identification possible,

https://www.geneanet.org/cimetieres/view/11655907

[1] On appelle orthophotographie, ou plus communément orthophoto, une image obtenue par traitement d’un cliché aérien numérique ou argentique dont la géométrie a été redressée de sorte que chaque point soit superposable à une carte plane qui lui correspond. (Sources : Wikipedia).

[2] A Sacy les vieilles tombes ont été relevées depuis longtemps. Cependant, rue du Vaucelle, près de l’église, une stèle a été réemployée pour supporter une jardinière en forme de vasque. Il s’agit de la stèle de Marie Magdelaine DISSON (Sacy 1789-Sacy 1822). Elle est la petite fille du couple Edme PIAULT & Marguerite BOURDILLAT.

https://www.geneanet.org/cimetieres/gestion/modify/12141628/edit