Edme RÉTIF « L’Honnête Homme », père de « Restif de la Bretonne »

Rétif de la Bretonne débute son Calendrier par la célébration des ses parents à la date de 1734, année de sa naissance. Ainsi écrit-il :

JANVIER

Retif de la Bretonne – Mon Calendrier

1. – Edme RESTIF, mon respectable père; et mon aïeul Pierre. (On a lu leur Vie).

Barbare FERLET de BERTRO, ma digne mère, la meilleure des femmes – 1734

Edme Rétif dit L’Honnête Homme, père de Rétif

Dans son œuvre, Rétif de la Bretonne a longuement parlé de son père qu’il surnomme « l’Honnête Homme » à qui il consacre un livre « La vie de mon père ».

Statut social

Il y a quelques années, Wikipedia écrivait que Rétif était « fils d’un pauvre laboureur de l’Yonne » Il a fallu intervenir via le module discussion de site pour expliquer avec preuves à l’appui que le père de l’écrivain n’était ni pauvre, ni laboureur.

Le mot « pauvre » a depuis été ôté du texte, mais le reste demeure, et ce, malgré une seconde intervention. Ainsi il est toujours écrit en 2024 « Fils d’un laboureur de l’Yonne », mais également dans la rubrique « Jeunesse » du même site : « Nicolas Edme Restif est le fils aîné d’Edme Rétif, lieutenant du bailliage de Sacy, et de Barbe Ferlet », ce qui là est exact, et aussi quelques lignes plus bas dans cette même rubrique « Riche laboureur, Edme acquiert la maison et le domaine de La Bretonne, à l’est de Sacy, le 12 mars 1740 ; la famille s’y installe en 1742 ».

Effectivement, le 12 mars 1740, un Bail à rente de la maison et du domaine de La Bretonne à Sacy est pris par Edme RÉTIF, Lieutenant de Sacy, de Philippe HOLLIER et de Jeanne DELACOUR, couple de Vermenton, en l’étude de Jean Baptiste François COLLET, notaire à Vermenton.

Ces interventions sur Wikipédia sont vérifiables via l’historique du sujet, ce qui permet de voir qu’en 2019 et avant il était écrit « Fils de riches paysans de l’Yonne ». Quel sérieux ! Le laboureur sous l’Ancien Régime possédait terres et tout ce qui était nécessaire pour les exploiter (animaux de trait et matériel agricole). Les autres étaient des manouvriers.

Certes, les curés n’ont pas toujours respecté dans leurs actes cette définition. Il faut avoir conscience qu’à cette époque la terre était un placement pour tout le monde, à la ville comme à la campagne, et Edme RÉTIF n’a pas dérogé à cette règle.

Qu’en dit Rétif ?

Edme Rétif, fils de PIERRE, et d’ANNE SIMON, naquit le 16 novembre 1692 [note : faux, le 25 août 1690], à Nitri, terre dépendante de l’abbaye de Molène dans le Tonnerrois. Son Père avait une fortune honnête.

Rétif de la Bretonne – La Vie de Mon Père

Il y a d’autres possibilités de vérifier le réel statut social de Edme RÉTIF, l’honnête homme, ce sont les archives, tant paroissiales que notariales. Et à l’évidence, ce ne sont pas les auteurs de l’article de Wikipedia qui les ont consultées, ils se sont visiblement greffés lrd travaux des autres.

Du relevé intégral des actes paroissiaux de Sacy, il appert que jamais Edme RÉTIF n’a été qualifié de laboureur.

- De 1711 à 1727 il est dit Bourgeois de Sacy

- Marchand, notaire en 1734

- Puis il est nommé le 20 avril 1735 Lieutenant du bailliage de Sacy, jusqu’à sa mort en 1763.

De plus il est devenu propriétaire de la métairie de la Bretonne en 1740 alors qu’il était Lieutenant de Sacy et s’y est installé en 1742.

1742 – J’avais huit ans, lorsque mon père quitta la maison de la porte Là-bas, qui appartenait à mon frère utérin Boujat (nous reviendrons sur ce frère utérin), pour aller demeurer à la Bretonne, où était un fermier

Rétif de la Bretonne – Monsieur Nicolas

Quand Marie DONDAINE, première femme de l’honnête homme décède en 1730, elle est nommée « Madame Marie Dondaine ». Quand il se remarie avec Barbe FERLET, mère de l’écrivain, il est désigné « Mr Retif ve [veuf] de deffunte honneste femme Marie Dondaine »

Selon l’auteur, son père a aussi été receveur pour le Seigneur de Sacy hors les Croix [1], associé à Thomas PIAULT qu’il orthographie ici « Piôt ». Cette fonction de receveur n’apparaît pas pour Edme RÉTIF dans les registre paroissiaux, mais Thomas PIAULT qui est charron est effectivement également qualifié de receveur. Il est le père de Edme PIAULT (que Rétif nomme « Mlo le notaire ») qui épousa Marguerite BOURDILLAT à qui Rétif arracha un baiser dans les vignes du Vaurainin (déjà cité dans d’autres articles et que nous retrouverons dans le calendrier sur Marguerite BOURDILLAT). Les PIAULT d’Essert descendent de ce couple.

Thomas Piôt, l’associé de mon père, dans la recette du village, pour les anciens Évêque et Chapitre d’Auxerre

Rétif de la Bretonne – Monsieur Nicolas

Mon père était appelé Monsieur le Lieutenant ma mère, Madame la Lieutenante.

Rétif de la Bretonne – Monsieur Nicolas

Pierre Rétif dit Le Fier, grand-père de Rétif

Le père de l’Honnête Homme, Pierre RÉTIF surnommé par son petit-fils l’écrivain « Le Fier » était quant à lui laboureur, ce qui indique déjà un certain statut social, mais il était aussi marchand, marchand tonnelier, syndic, « blatier, blatayer » (négoce du blé) et procureur fiscal et receveur en partie de la seigneurie dont dépend Nitry [l’Abbaye de Molesme]. Il a été inhumé dans l’église de Nitry en 1713 tout comme Edme RÉTIF, maître tonnelier et marchand (certainement de tonneaux) son père en 1687.

Marguerite Simon, grand-mère de Rétif

Sa mère Marguerite SIMON descendante de la famille des SIMON de Nitry qui détenait les charges importantes de la paroisse de ce village et d’ailleurs.

Marguerite a pour frères Gilles SIMON, certes laboureur, mais surtout marchand, lieutenant en la Justice de Nitry et receveur de la même paroisse et Claude SIMON, laboureur bien sûr mais également « blatier, blatayer » et praticien (emploi ou charge liée au droit).

L’un des membres de cette famille , François SIMON (né avant 1643-1694) , greffier à Nitry, procureur de la Prévôté de Nitry & Lichères, Lieutenant local de la Justice de Nitry, s’est marié à Merry-sur-Yonne en 1663 avec Renée de la BUSSIÈRE (1632-après 1693) fille du Seigneur en partie de la Rippe et de Anne DEGAN / DE GAND sœur de Jeanne DEGAN Dame de Courtenay en Vermenton qui a fait l’objet d’un article.

La fiabilité de Rétif en question

Problèmes chronologiques et récits incohérents

Rétif raconte qu’après le terrible hiver de 1709/1710 Edme RÉTIF qui aurait sauvé par son savoir-faire les cultures de son père Pierre le Fier, est envoyé chez un parent RÉTIF.

Avocat à Noyers, Homme habile, d’une probité, et d’une raideur encore célèbres. Il était fort riche, ses Petits-fils occupent aujourd’hui des places importantes dans le Dauphiné. Ce fut à cet Homme que Pierre confia un Fils, qu’il aurait pu former lui-même, s’il avait moins aimé le plaisir : mais à une condition ; c’est qu’après avoir employé l’hiver à l’étude, ce Fils reviendrait au printemps tenir la charrue, et conduire les travaux.

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

À l’évidence, Edme RÉTIF savait labourer, rien de plus normal pour le fils d’un laboureur et sans doute pour la majeure partie des ruraux pour qui les travaux des champs étaient question de survie.

L’écrivain poursuit :

À la fin de ce semestre, Edmond ne retourna pas à Noyers chez l’Avocat Rétif : On voulut qu’il vît la Capitale. Il partit pour Paris le 11 novembre 1712, et entra Clerc chez un Procureur au Parlement, nommé Me Molé

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

Nous n’avons rien qui puisse confirmer le récit de l’auteur, d’autant plus qu’il y a un sérieux problème de dates. La période suivante à laquelle nous pouvons nous référer est celle de son mariage.

À cette date il est revenu de Paris. Or, Rétif écrit quand son père revient de Paris :

Il y avait alors deux ans et demi qu’Edmond était dans la Capitale ; et il allait atteindre sa vingtième année

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

S’il part pour Paris en novembre 1712 et revient pour se marier (27 avril 1713) il n’a passé que quelques mois dans la capitale et il va sur ses 23 ans.

Des erreurs dans les noms, les âges, les fratries

Mon père s’est marié deux fois : la première avec Marie Dondéne, dont il eut sept enfants ; la seconde, avec Barbe Ferlet-de-Bertrô. . Il en eut également sept enfants, dont je suis le premier.

Rétif de la Bretonne – Monsieur Nicolas

La consultation des actes paroissiaux permet de dire que :

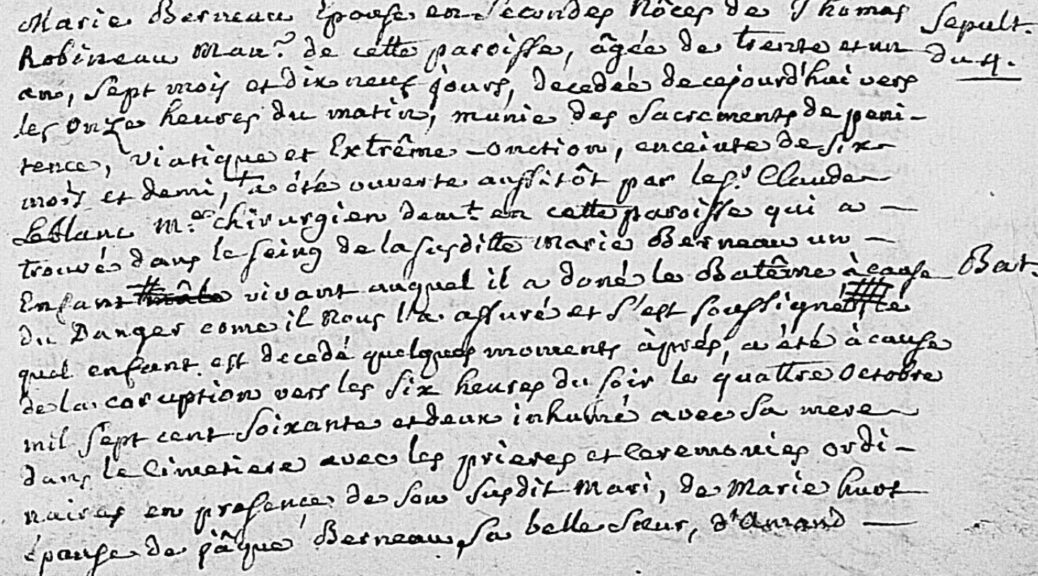

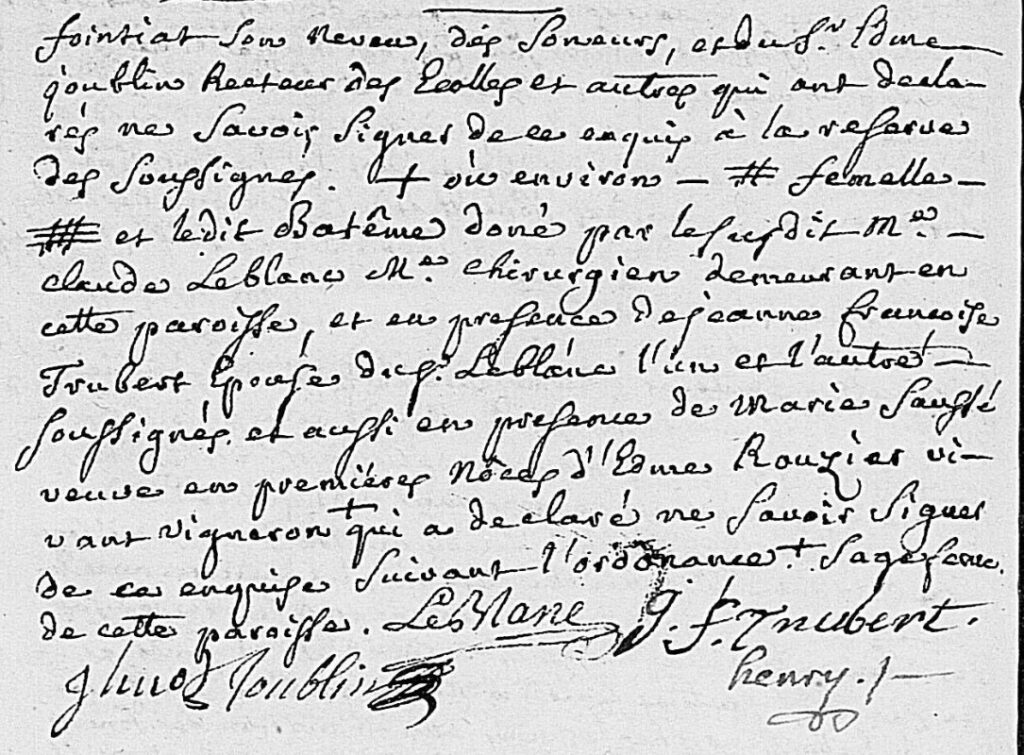

De son mariage avec Marie DONDAINE, Edme RÉTIF a eu huit et non sept enfants. Il n’a pas compté le dernier qui est décédé à la naissance (25 avril 1730), après avoir été ondoyé à la maison par la sage-femme et a été inhumé dans l’église le même jour sans être prénommé. Un mois et demi plus tard décédait Marie DONDAINE.

La mère de l’écrivain se nomme Barbe FERLET et non « Ferlet-de-Bertrô », et il se trompe également quand au nombre d’enfants nés du second mariage de son père. Nous y reviendrons.

Rétif narre à sa façon le premier mariage de son père, union décidée par les pères respectifs, ce qui n’a rien d’étonnant :

Je vous ai mandé pour vous marier mon Fils. Au lieu des Coquettes perfides et corrompues des Villes, je vous donne une Fille vertueuse, qui ne chérira que son Mari ….. Je vous parle ainsi, parce que vous n’avez pas encore vu Celle que je vous destine, avec la grâce du Compère, qui a bien voulu par amitié pour moi, vous agréer pour Gendre, avant même de savoir si vous lui conviendrez.

Pierre expliqua à son Fils la suite de ses projets : savoir : Qu’il demeurerait à Saci, avec son Beau-père ; parce que cela était nécessaire pour leur entreprise. Il lui parla des fonds que Thomas Dondaine devait fournir.

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

Mais Pierre « le Fier » décède juste avant le mariage de son fils, il est inhumé le 25 avril 1713 dans l’église de Nitry. Un blanc a été laissé pour son âge sur l’acte original. L’acte copie le dit âgé de 48 ans, ce qui le fait naître vers 1665. Rétif le dit âgé de 42 ans, ce qui est peu probable au vu de la date de naissance calculée de sa femme Marguerite SIMON née vers 1657.

Pierre Rétif expira, sur les une heure après-midi, âgé de quarante-deux ans.

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

Nous avons encore une preuve de l’inexactitude du récit de Rétif :

Il épousa Marie Dondaine devant le corps vénérable de son Père […] Après la cérémonie, on acheva les funérailles.

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

Or selon les registres, le mariage a été célébré à Sacy le 27 avril 1713 et Pierre a été inhumé à Nitry le 25 avril.

Si nous pouvons douter des écrits de Rétif, ses demi-frères et sœurs ont pu témoigner avoir habité, ou non, chez leur grand-père maternel.

Les tensions dans la maison de Thomas Dondaine

La vie du couple chez Thomas DONDAINE n’a certainement pas été des plus joyeuses.

Edmond connaissait Thomas Dondaine, et ne l’aimait pas … Je ne prétends pas ici tenir registre de toutes les actions de mon Père : il en est qui rentrent dans le cours ordinaire de la vie. Je dirai seulement qu’il alla demeurer à Saci : qu’il y servit son Beau-père sept années, durant lesquelles, il eut sept Enfants de Marie Dondaine [note : faux : 17 ans et 8 enfants]: Qu’il eut beaucoup à souffrir de l’humeur dure de Thomas son Beau-père : mais qu’il le supporta avec une héroïque patience, à cause de son Épouse, qui était véritablement une excellente Femme

Rétif de la Bretonne – La Vie de mon Père

Arrêtons-nous sur Thomas Dondaine le père de Marie, première femme d’Edme RÉTIF.

Si Rétif idolâtre ses parents et ses aïeux, il est beaucoup plus critique envers Thomas DONDAINE, aïeul de ses demi-frères et sœurs.

Sur Marie DONDAINE, première femme de son père il écrira «Je ne suis pas instruit parfaitement des détails qui concernent Marie Dondaine ; je n’ai eu là-dessus que des notions générales. A l’égard de ma Mère, je suis beaucoup plus au fait, ayant été témoin oculaire » [La vie de mon père].

Les origines et le statut de Thomas Dondaine

Thomas DONDAINE est né vers 1656 selon son âge au décès. Son acte de baptême ne nous est pas parvenu contrairement à ceux de ses frères et sœurs nés avant et après lui. Il épouse en 1682 Marie BÉRAULT fille de Pierre BÉRAULT de Sacy qui fut praticien, notaire royal, greffier, procureur en les Justices hors et dans les Croix [1]. Marie BÉRAULT décède des suites de son dernier accouchement, l’enfant lui-même est mort peu après sa naissance. Elle est inhumée le 28 janvier 1695 dans l’église de Sacy. Quatre mois plus tard Thomas DONDAINE se remarie à Vermenton avec Anne FERLET.

« Ce M. Dondaine était un richard de Saci ; homme d’un grand bon sens, laborieux, économe, entendu, et qui ne devait l’espèce de fortune dont il jouissait qu’à ses bras, à son intelligence. Dignes et honorables moyens d’amasser des richesses ! Mais cet Homme était dur, d’une figure rebutante, et d’une force qui passait pour prodigieuse, même dans son pays, où tous les Habitants sont des chevaux. Les défauts de Thomas Dondaine étaient pourtant moins les siens, que ceux de sa Patrie : la grossièreté, la dureté y sont comme innées : ce qui vient, je crois, de deux causes ; de l’air épais qu’on respire dans le Village, situé dans un vallon, marécageux les trois quarts de l’année ; et du contraste subit qu’éprouvent les Habitants, dès qu’ils en sortent, en allant travailler à leurs vignes et à leurs champs, situés sur des collines où l’air est dévorant » [La vie de mon père].

« Il est impossible de rendre le grossier langage de Thomas ; le patois de ce Pays répond à l’âpreté du sol et à la figure des Hommes : il est sourd, grossier, informe : tandis que le parler de Nitri est délicat, sonore ; ce qu’on pourra facilement comprendre, quand on saura, qu’on y fait sonner les voyelles nasales à la manière des Grecs » [La vie de mon père].

Rétif n’avait pas 6 ans au décès de Thomas DONDAINE. Donc il ne l’a pas vraiment connu, et surtout pas assez pour s’être fait lui-même cette opinion sur l’aïeul de ses demi-frères et sœurs.

Mais un élément intéressant est abordé dans ce texte, celui de l’origine de cette branche DONDAINE.

La migration des Dondaine : De Lichères à Sacy

Les DONDAINE de Sacy, comme le dit Rétif, viennent d’ailleurs.

Ce que nous dit la généalogie via les registres paroissiaux : Nous avons trois frères venant de Lichères-près-Aigremont et fils de Urbain / Urbin DONDAINE du même lieu.

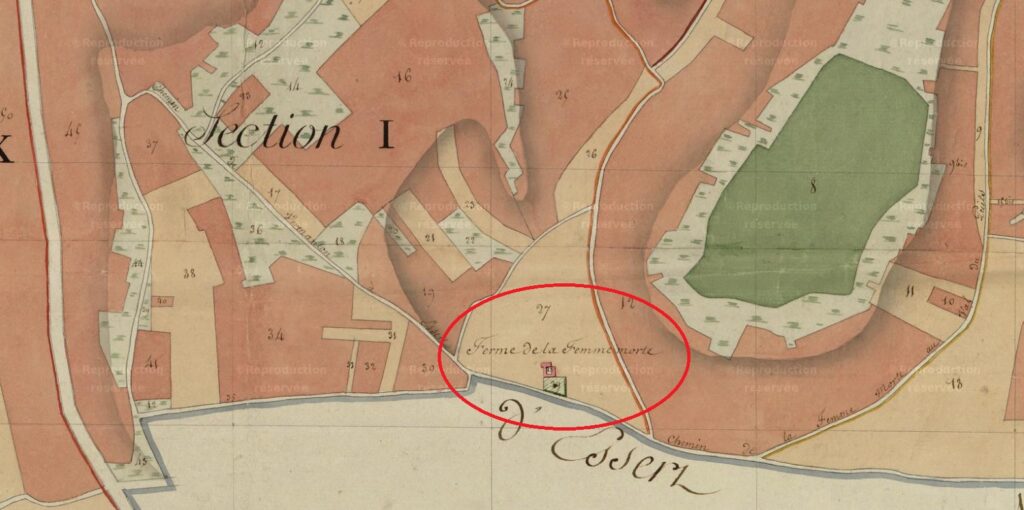

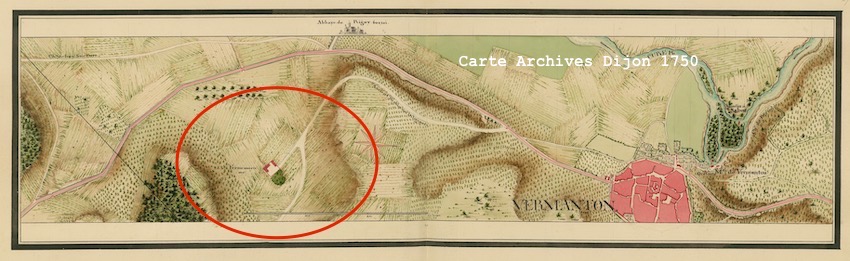

Edme DONDAINE : né vers 1619, devient amodiateur et receveur de la métairie de la Loge de Sacy entre 1661 et 1665. Il y décède en 1679. Son nom ne se transmettra pas à Sacy puisque le fils qu’on lui connaît s’installera à Lichères.

François DONDAINE : né vers 1620. Il est laboureur aux métairies du Bois-l’Abbé (1673), métairies dépendant de Lichères. A son décès en 1700 (une épidémie avait fait beaucoup de victimes sur Lichères) il est qualifié de métayer au Bois-L’Abbé.

Une de ses filles, Marie DONDAINE s’établira à Sacy après avoir épousé en 1694 Jean ROUARD puis en 1707 Sébastien GAUTHIER.

Léonard DONDAINE, né vers 1623 épousera avant 1651 Marguerite DUMONT de Sacy où il s’établira après son mariage. Tous les DONDAINE de Sacy descendent de lui. Il est le père de .

Thomas DONDAINE. Il exerce la profession de maréchal, profession qui place très souvent celui qui l’exerce en haut de la classe sociale du village. Il sera inhumé dans l’église de Sacy en 1673.

Seule cette famille DONDAINE figure sur les registres paroissiaux de Lichères (ceux qui nous sont parvenus ne débutent qu’en 1671), ce qui laisse présumer qu’ils n’y sont pas originaires. Malheureusement Rétif ne dit pas quel est ce village « où tous les habitants sont des chevaux ». Pensait-il à Lichères ? Peu probable car Lichères ne correspond pas à sa description géographique.

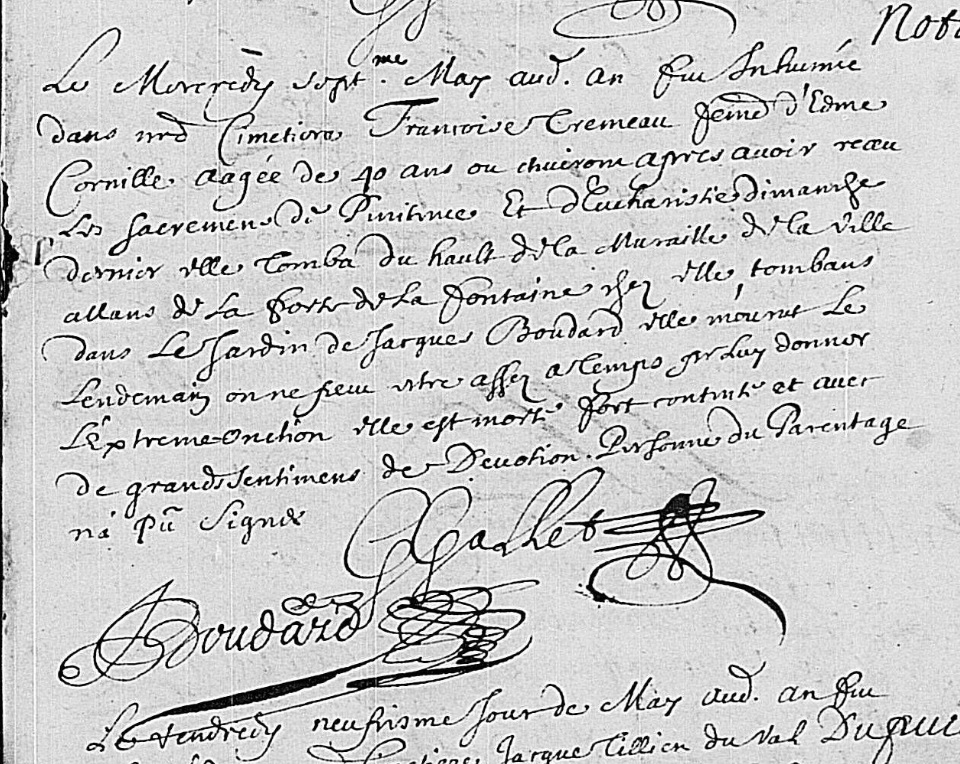

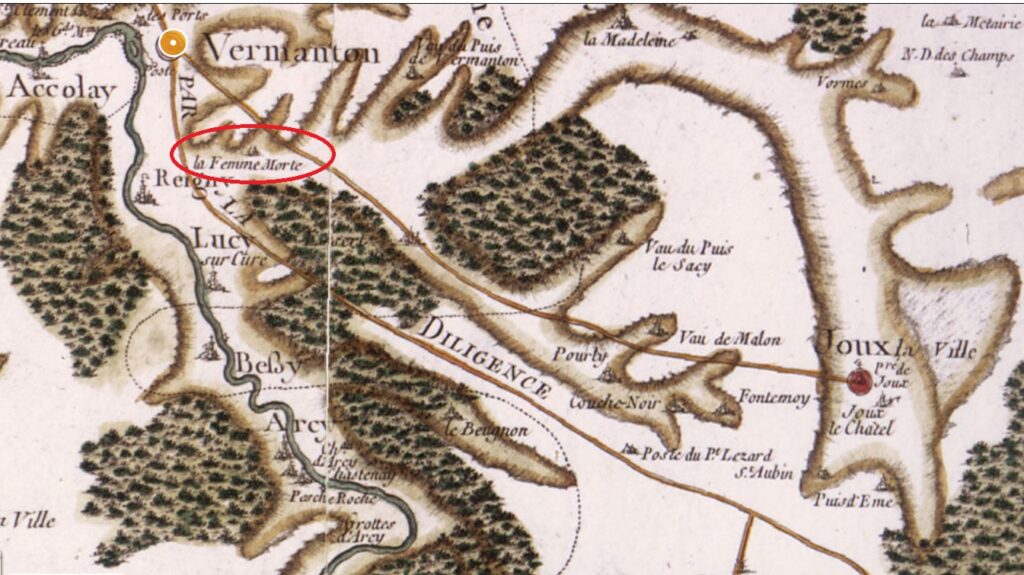

Les recherches entreprises pour remonter plus avant cette branche DONDAINE n’ont pas permis de trouver de lien entre nos DONDAINE de Lichères et ceux par exemple de la paroisse de Lucy-le-Bois où existe notamment un Urbain DONDAINE pouvant correspondre en âge à celui de Lichères. Il a fondé famille à Lucy-le-Bois, les enfants ne sont pas ceux que l’on retrouve à Lichères et nous n’avons pas son acte de sépulture. Cependant Lucy-le-Bois est à même de correspondre à la description géographique de Rétif. Après 17ans de mariage et 8 enfants plus tard, le 11 juin 1730, un mois et demi après avoir accouché de son dernier enfant mort à la naissance, « Madame Marie Dondaine en son vivant Epouse de Mr Retif » décède. Elle est inhumée dans l’église de Sacy. Elle avait 42 ans.

Enfants d’Edme Rétif et de Marie Dondaine

Des huit enfants qu’a eus le couple, un seul est mort à Sacy, le dernier décédé à la naissance.

1) Anne RÉTIF [2] (174-1769) épouse de Michel LINARD (1716-?), taillandier à Vermenton où elle décède. C’est elle que Rétif, tout jeune enfant avait accompagnée en famille à Vermenton au domicile de son mari après son mariage en 1737 à Sacy.

2) Nicolas Edme RÉTIF [3] (1715-1800) est d’abord vicaire à Vermenton puis fin 1744 curé de Courgis. Il y décède en 1800 dans sa maison, le presbytère. Il est qualifié dans son acte de décès de « Ministre du culte catholique ».

3) Marie RÉTIF [4] (1716-1808) s’installe à Paris où elle y épouse en 1741 Louis BEAUCOUSIN, pâtissier. Le couple est domicilié 21 rue de Charenton à Paris 12è (anciennement 8è) près de la Bastille. Louis né vers 1700, décède en 1778. Il est qualifié dans l’acte de « patissier préféré du Roy ». C’est sans doute la raison pour laquelle il est inhumé dans la cave de la chapelle de la Sainte-Vierge de la paroisse Sainte-Marguerite, Faubourg Saint-Antoine, paroisse dont dépend son domicile. Est présent à l’enterrement Jacques MARSIGNY (1756-1810), originaire de Joux-la-Ville, pâtissier fils Marie Anne RÉTIF (qui suit) sœur de Marie RÉTIF.

Jacques MARSIGNY demeure à la même adresse que ses oncles et tantes Marie RÉTIF et Marguerite Anne RÉTIF (à venir), qui veuve de Jean Melon François BIZET s’installera à cette adresse.

Marie RÉTIF âgée de 92 ans décède en 1808 à cette même adresse. Jacques MARSIGNY déclarera le décès.

Jacques MARSIGNY décédera en 1810 à cette adresse, qualifié de rentier.

4) Marie Anne RÉTIF (1718-1784) épouse en 1744 Jacques MARSIGNY (1715-1789), tonnelier à Joux-la-Ville où elle décède en 1784.Son fils Jean Baptiste MARSIGNY (1761-1809) est l’une des deux personnes qui déclarera le décès en 1800 de Nicolas Edme RÉTIF, curé de Courgis. Un autre fils Jacques MARSIGNY (1756-1810) dont il a déjà été question, rejoint ses tantes Marie et Marguerite Anne RÉTIF à Paris 12è actuel où il décédera.

5) Thomas RÉTIF [5] (1720-1786) Clerc tonsuré, précepteur et gouverneur des enfants de la Maison et Hôpital de Bicêtre, vient en dernier lieu s’installer à Courgis et devient l’assistant de son frère Nicolas Edme qui en est le curé. Il y décède en 1786. En 1746, il est le parrain à Paris 12è de Marie Madeleine BEAUCOUSIN fille de sa sœur Marie RÉTIF.

6) Marie Madeleine (1723-1775) devient la gouvernante de son frère Nicolas Edme curé de Courgis où elle décède en 1775 qualifiée dans l’acte d’institutrice à l’école des fille de Courgis. Sa présence est attestée en 1747 à Paris 12 car elle y est la marraine de Marie Madeleine BEAUCOUSIN fille de sa sœur Marie RÉTIF.

7) Marguerite Anne RÉTIF dite Margot (1727-1808). Elle épouse à Paris 04 actuel en 1763 Jean Melon François BIZET (1737-1778) marchand mercier à son mariage, marchand bijoutier à son décès en 1778 dans le même arrondissement. Au mariage sera témoin Louis BEAUCOUSIN époux de Marie RÉTIF. Après le décès de son mari Marguerite Anne ira demeurer 21 rue de Charenton à Paris 12, près de la Bastille où demeurent déjà sa sœur Marie RÉTIF et son neveu Jacques MARSIGNY.

Marguerite Anne, âgée de 81 ans décède moins de deux mois après sa sœur Marie. Jacques MARSIGNY son neveu déclarera également son décès.

8) Un enfant non prénommé, simplement ondoyé par la sage-femme meurt à la naissance le 25 avril 1730. Un mois et demi plus tard, Marie DONDAINE sa mère décède.

L’honnête homme est veuf. Ce que narre rétif de cette période reflète-t-elle la vérité ou est-ce affabulation ?

« Dès qu’Edme R. fut veuf, la prudence, et ce qu’il devait à sa Jeune famille, ne lui permirent pas de demeurer davantage avec son Beau-père. Il s’en sépara, et se mit à travailler pour lui-même ; ce qu’il n’avait pas encore fait ; contre sa conscience, Thomas Dondaine étant riche, et un Père se devant à ses Enfants : mais la complaisance pour son Épouse avait dirigé sa conduite : exemple rare, qu’un Homme qui se sacrifie à la tranquillité et à la satisfaction d’une Femme qu’il n’a prise que par obéissance ».

L’auteur ne précise pas où est parti habiter son père.

Mariage d’Edme Rétif et de Barbe Ferlet

Le 25 janvier 1734 Edme RÉTIF épouse Barbe FERLET que Rétif surnomme « Bibi ».

BARBE FERLET DE BERTRO, est née à Accolai, petit Bourg situé à la jonction des rivières d’Ionne et de Cure, en 1713. Son Père, Nicolas Ferlet, descendu d’une très bonne Famille, était un excellent homme ; sa probité, la douceur de son caractère et sa piété le faisaient chérir de toute la Paroisse. Son Épouse, mon aïeule, mourut fort jeune : il s’était remarié ; mais à une bonne Femme, qui regarda comme siennes deux Filles de son Mari. Ma Mère était la plus jeune [note : faux, trois enfants la suivent, deux décédés jeunes, l’autre on ne sait pas car il n’apparaît plus dans les registres après son baptême] : c’était une blonde de la plus aimable figure : mais d’une vivacité, et même d’une pétulance, que l’éducation ne réprima pas. C’était l’enfant gâté de la maison ….

La vie de mon père

Barbe Ferlet : Une figure complexe et romancée

Barbe FERLET naît à Accolay (Yonne) le 22 janvier 1703 et non en 1713 comme l’écrit son fils, qui déjà ne connaît pas sa propre date de naissance.

Il s’agit de FERLET et non FERLET de BERTRO. Rétif s’est constitué une généalogie fantaisiste remontant jusqu’à Pertinax Empereur Romain. [note : Publius Helvius Pertinax né en 126 à Alba Italie, Empereur le 1er janvier 193, assassiné le 28 mars 193]

Barbe FERLET est la fille de Jean FERLET (ca 1658- Accolay 20 06 1740) (aucun acte paroissial ne le prénomme Nicolas) et de Marie CHARREAU (Accolay 18 03 1673-Accolay 05 04 1717).

Jean Ferlet (père de Barbe Ferlet)

Jean FERLET est qualifié de « vigneron » dans tous les actes paroissiaux qui ont été relevés ici pour établir sa généalogie ainsi que celle de ses proches. En l’absence de sources citées, dire qu’il est « Fermier du château de Bertreau » n’est qu’affabulation.

Barbe FERLET a pour parrain « mre françois degrillet fils de messire Jean degrillet seigneur de Trucy, bertereau et autres lieux ». Voilà d’où provient son nom dans les écrits de son fils. Elle est certainement née à Berthereau (orthographe actuelle), hameau d’Accolay où son père devait y être vigneron.

Berthereau est un petit hameau situé sur la route menant de Vermenton à Cravant et dépend d’Accolay. En venant de Vermenton, sur la gauche en contrebas, se situe le château masqué par les arbres.

Jean FERLET s’est marié quatre fois dont avec deux Marie CHARREAU. La mère de Barbe est la seconde.

Rétif avait 6 ans quand son grand-père est mort et ce qu’il en dit ne paraît pas vraiment correspondre avec la réalité. Alors que Jean FERLET était marié à sa première femme, la première Marie CHARREAU, il a été le père le 14 juin 1698 d’un enfant illégitime né avant terme :

« X fils de Claudine JUILLET femme de René

Tabar absent depuis environ un an est accouchée

au bout d’environ six mois de terme d’un enfant

qu’elle a déclaré estre des œuvres de Jean ferlet

mary de Marie charreau qui m’a esté apporté la

nuit du quatorze juin [note : 1698] par Jeanne Juillet

femme d’Estienne Lepage et tante de lad[ite] claudine

Juillet accompagnée de Toussine Sautereau et

de Marie dautel je l’ai baptisé en leur p[rése]nce en

ma chambre et est ensuitte décéddé et lay inhumé

au cimetiere vingt quatre heures après avec les

cérémonies accoutumée les jour et an que dessus. » Signé F[rançois] Grenan curé d’Accolay.

Selon Rétif, Barbe FERLET, après l’incendie de la maison d’Accolay qui a diminué l’aisance de son père qui dut engager ses terres pour rebâtir sa maison, est envoyée chez une parente Madame PANDEVANT à Auxerre .

« et Bibi alla demeurer à Auxerre chez sa Parente, qu’elle suivit ensuite à Paris, où elle resta deux ans.

Ce fut dans cette dernière Ville, que Bibi essuya différentes attaques, causées par sa figure et par sa vivacité. Tous ceux qui l’approchaient, devenaient ses amants ; mais incapable d’attachement, elle riait de leurs soupirs, ou si elle faisait attention à eux, ce n’était qu’à raison de l’établissement qu’ils pouvaient lui procurer. Dans le nombre, il se trouva un Homme d’environ quarante-cinq ans ; d’une belle figure, jouissant d’une fortune honnête, d’un caractère aimable, et d’une Famille connue. Cet Homme s’annonça tout d’un coup à la Jeune personne, comme prétendant à sa main. Bibi le trouva ce qu’il lui fallait (car elle voulait une maison faite), et le pria de s’adresser à Madame Pandevant. Enchantée des avantages que cet Homme faisait à sa Protégée, cette Dame accueillit le Prétendant. Le mariage fut conclu en huit jours. Immédiatement après la célébration, les deux Époux allèrent demeurer en Province. Bibi, devenue Madame Bovjat, eut un Fils, que son Mari mit en nourrice à Pourrain, à dix lieues de sa résidence, quoiqu’il y eût des Nourrices dans le Pays » [La vie de mon père].

Ce long extrait de « La vie de mon père » est nécessaire pour la compréhension de la suite.

Il ne faut pas oublier que de minutieuses vérifications étaient effectuées dans les paroisses au préalable d’un mariage. Il est douteux que Edme BOUJAT ait pris le risque d’être bigame. Le récit de Rétif est à l’évidence fantaisiste. Rétif tente de disculper sa mère d’avoir couché avec Edme BOUJAT, homme marié, et d’en avoir eu un enfant. Il invente donc ce premier mariage.

L’acte de baptême de l’enfant suffit pour démontrer que Rétif falsifie la réalité. En effet l’enfant est né « enfant naturel » et non « enfant légitime », et de plus il naît en la paroisse de Saint-Eusèbe d’Auxerre où demeure BOUJAT et non dans une ville de Province à 40 km d’Auxerre (Pourrain est à 15 km d’Auxerre) :

« Le seize ianvier mil sept cent vingt trois a esté baptizé

edme né le mesme iour fils naturel du sieur edme boujat

bourgeois, et de barbe frarlay Le parein iean ducousoid mtre

cordonnier, La maraine edmée sery qui a declaré ne scavoir signer » Suivent les signatures.

D’autre part « Madame Pandevant » dont parle Rétif comme étant la parente qui a accueilli Bibi est dans la réalité le nom de la femme de Edme BOUJAT. Dans le récit il ne nomme pas la femme de BOUJAT qui bien sûr découvre la bigamie de son mari. La femme de BOUJAT et Madame PANDEVANT sont en fait une seule et même personne.

Et que faisait Barbe FERLET chez les BOUJAT pendant toutes ces années ? A l’évidence elle était à leur service.

Il est inutile de poursuivre le récit de Rétif sur ce fantaisiste premier mariage de sa mère. Cependant une phrase intéressante est à relever, Rétif parle de Edme BOUJAT :

« Les raisons qui l’avaient dégoûté de son Épouse, c’est d’abord qu’elle était plus âgée que lui : ensuite, il n’en avait point eu d’Enfant et il brûlait d’envie d’en avoir ».

Magdelaine PANDEVANT a environ 12 ans de plus que son mari et aucun enfant du couple n’a jamais été relevé. Magdeleine avait déjà environ 38 ans quand elle épouse Edme BOUJAT. À Sacy le 21 novembre1698. C’est le curé de Sacy Jean Baptiste PANDEVANT, très certainement de la famille, qui célèbre le mariage. Magdelaine y est dite « fille de deffunt Noble Mary pandevant officier de la panneterie du Roy et Dame perrete prevost ».

Rétif parlera du deuxième mariage de sa mère avec Edme BOUJAT.

« Madame B. mourut au bout de deux ans : et pour marquer la sincérité de ses dispositions à l’égard de Bibi et de son Fils, elle leur laissa tout ce qu’elle pouvait leur laisser, même des biens fonds. M. B. devenu veuf, fit faire des propositions à Bibi, par Madame Pandevant, chez laquelle elle s’était retirée, avec son Fils. Cette Dame conseilla le mariage à sa Pupille, et celle-ci consentit à tout ce qu’on voulut. Elle épousa donc une seconde fois M. B., avec lequel elle vécut heureuse (car il l’adorait), jusqu’à la mort de cet Homme, arrivée en 1732 » [La vie de mon père].

En fait, Magdelaine PANDEVANT épouse de Edme BOUJAT décède six ans après la naissance du fils adultérin de son mari, le 21 avril 1729 à Saint-Eusèbe. Elle est inhumée le lendemain dans l’église.

Dans son testament du 12 Août 1726, elle lègue ses biens à « Edme BOUJAT fils naturel du sieur BOUJAT son mari pour la bonne amitié qu’elle a pour lui ».

Le mariage BOUJAT-FERLET est célébré en cette même paroisse de Saint-Eusèbe le 25 novembre 1729. Barbe FERLET est dite dans l’acte demeurant en la Paroisse de Saint-Laurent de Paris. Il est logique qu’après la naissance du fils, Barbe ne soit pas restée chez les BOUJAT.

Dans les différents actes paroissiaux Edme BOUJAT (Sacy 1672-Sacy 1733) est qualifié de de « bourgeois d’Auxerre puis de Sacy, marchand, procureur d’office ».

Edme BOUJAT meurt à Sacy 4 ans plus tard, le 03 novembre 1733 (et non en 1732 comme l’écrit Rétif vraiment fâché avec les dates) et fut inhumé le lendemain dans l’église.

Le couple a eu trois enfants, le premier Edme BOUJAT, comme son père, né hors mariage, celui que Rétif nomme son frère utérin. Les deux autre décèdent en bas âge.

Les trois enfants du couple Edme BOUJAT & Barbe FERLET :

- Edme BOUJAT [6]. : né le 16 janvier 1723 à Saint-Eusèbe d’Auxerre, maître chirurgien, s’est marié le 27 janvier 1750 à Pringy (Seine & Marne) avec Marie Catherine PATRIS où il est décédé d’une chute de cheval le 21 juin 1750.

- Edme BOUJAT né à Sacy le 06 septembre 1730 où il décède le 29 août 1731.

- Marie BOUJAT née à Sacy le 10 novembre 1732 où elle décède le 7 avril 1733.

Le 25 janvier 1734 Edme RÉTIF épouse Barbe FERLET en l’église de Sacy. Effectivement, comme le précise l’auteur, il y a dispense des deux derniers bans.

Selon Rétif, c’est le curé de Sacy, Antoine FOUDRIAT, qui sert d’entremetteur entre

Edme RÉTIF et Barbe FERLET, jeune veuve du vieux Edme BOUJAT.

« son Ami [note : le curé] le pressait vivement ; il ne refusa pas, et demanda du temps pour se déterminer.

— Oui, je vous donne vingt-quatre heures, dit le Curé ; encore, est-ce parce que cela ne retardera rien. Dimanche un ban ; dispense des deux autres : mariés à quatre heures du matin le premier jour possible.

Edme R. sortit de cette entrevue rêveur. Sept Enfants ! mais c’est la jeune Femme que cela devait effrayer, et non pas lui. Par générosité, il résolut de la refuser, et de tout employer pour la servir. Il alla même en parler à son Beau-père sur ce ton. Thomas Dondaine fut effarouché de l’idée seule de ce mariage. Il fulmina, et dès le lendemain, il fit faire un inventaire en faveur de ses Petits-enfants. Edme R. n’en parut point affecté ; au contraire ; voyant les droits de ses Enfants en sûreté ; considérant l’avantage que sa fortune et la leur pouvaient retirer d’un second mariage avec une Femme qui avait beaucoup de droits certains, il retourna chez le Curé moins décidé à refuser.» [La vie de mon père].

C’est peut-être pour cette raison que Thomas DONDAINE n’est pas cité dans l’acte de remariage de son gendre comme étant présent et sa signature ne figure pas non plus sur le document, ce qui n’aurait manqué d’être, au vu de sa situation sociale. La présence au remariage d’une personne veuve, de membres de la famille de la personne défunte, était un signe d’acceptation du remariage.

Le couple s’installe dans la maison où demeurait Barbe FERLET, en face de de l’église qui appartient désormais au seul héritier survivant de Edme BOUJAT.

Edme RÉTIF et Barbe FERLET, nouveaux mariés n’ont pas perdu de temps. Deux jours avant les neuf mois anniversaire de leur mariage, naît celui qui deviendra Rétif de la Bretonne.

Les tensions entre les enfants du premier mariage et la nouvelle épouse

Selon Rétif, il y aurait eu des dissensions entre les enfants du premier mariage de son père et sa nouvelle épouse, et on peut que le croire :

« Sa nouvelle Épouse, tandis qu’il s’occupait à recueillir ses biens, rétablissait l’ordre et l’abondance dans le ménage : elle voulut gouverner des Filles déjà grandes, accoutumées à l’indépendance : elle n’y réussit pas, et elle souffrit en cette occasion, du vice de son éducation personnelle : n’ayant jamais été contredite, elle alla sans doute trop loin : mais ce fut lorsqu’on eut passé les bornes avec elle. Cependant, jamais le Mari ne s’aperçut de ces dissensions domestiques. Sa Femme reprenait un air serein, dès qu’il paraissait, et ne se plaignait que rarement. Ce fut une autre Personne qui instruisit un Père de Famille de ce qui se passait chez lui. C’était après ma naissance ; car je suis le premier fruit du second mariage de mon Père …..

Une Sœur de mon Père (c’était Marie, la plus jeune) eut occasion de passer quelques jours à la maison : le premier et le second jour, tout le monde se contraignit : mais la patience échappa aux grandes Filles le troisième dès le matin. Elles avaient tort ; la Tante surprise de cet orage, prit le parti de sa Belle-sœur contre ses Nièces. Mais ce ne fut pas le moyen de rétablir la paix : On pleura ; on dit, qu’on était abandonnées de tout le monde, depuis que cette belle Dame était venue leur enlever le cœur de leur Père. Les jours suivants, la même scène recommença. Pour lors la Tante, bien convaincue que des Personnes si peu faites pour vivre ensemble se rendaient mutuellement malheureuses, en parla à son Frère.

— C’est ce que j’avais prévu, répondit-il, et je me suis trop tôt applaudi de m’être heureusement trompé : mais je sais un remède. Ce sont les grandes Filles qui causent tout le mal : on me demande l’Aînée en mariage ; le Parti est avantageux, mais j’hésitais ; je vais la marier. La Seconde souhaite d’aller en apprentissage à la Ville ; elle ira. Mon Beau-père Dondaine me demande la Troisième ; je la lui donnerai. Il a déjà la Quatrième : je ne garderai donc ici que la plus Jeune, qui est d’un caractère doux, et qui d’ailleurs n’est qu’une enfant. Quant à mes deux Fils, je ne sais pas si leurs Sœurs les ont mis de leur parti : mais en tout cas, l’Aîné, qui est un homme fait, malgré sa jeunesse, est au séminaire ; le Cadet sur le point d’y aller ; il est d’ailleurs d’un si excellent caractère, que je n’en ai rien à redouter. Voilà des arrangements naturels. Mais, croyez, ma Sœur, que si je m’étais trouvé dans une autre position, j’aurais su parler en Père et en Maître, et mettre à la raison toutes ces petites Personnes. Elles abusent de ma bonté ! »

Il est étonnant qu’une si petite maison ait pu loger autant de personnes.

Les dynamiques familiales après le second mariage

Reprenons une citation déjà relevée plus avant :

« Mon père s’est marié deux fois : la première avec Marie Dondéne, dont il eut sept enfants ; la seconde, avec Barbe Ferlet-de-Bertrô. . Il en eut également sept enfants, dont je suis le premier. » [Monsieur Nicolas].

Encore une fois Rétif est dans l’erreur, il ne compte pas ses deux frères, l’un décédé âgé de deux mois et demi, l’autre à la naissance. Le couple RÉTIF-FERLET a eu neuf enfants.

Sur leurs deux mariages respectifs, Edme RÉTIF comptabilise dix-sept enfants et Barbe FERLET douze.

Les enfants du second mariage de chacun :

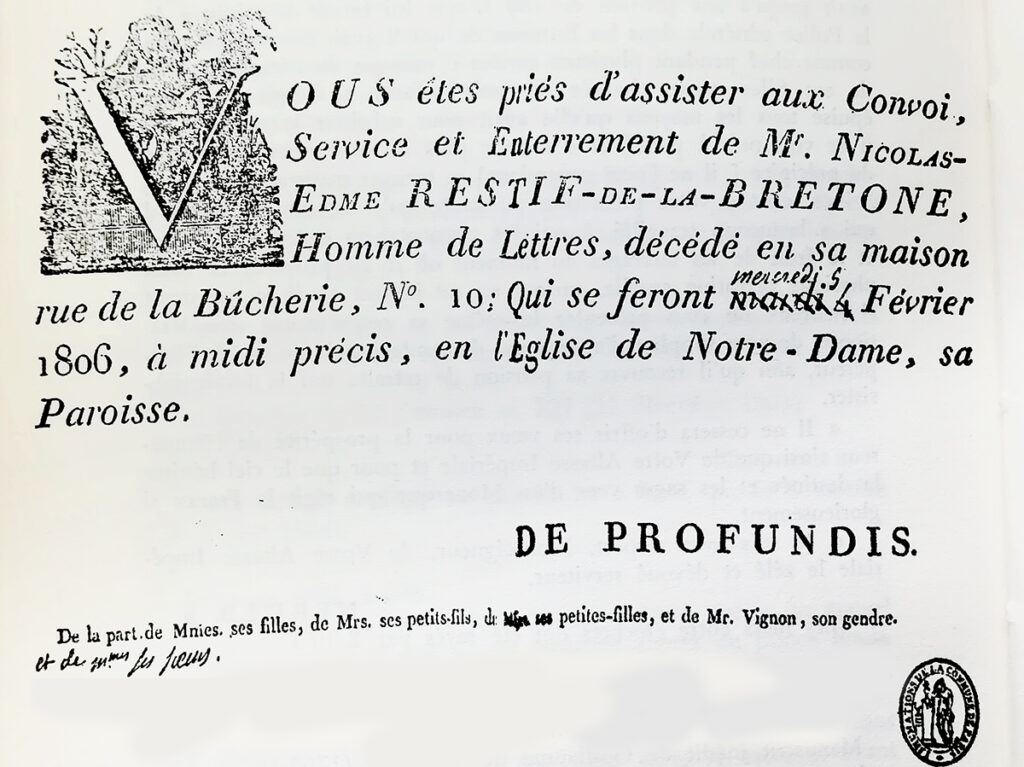

- Nicolas Edme RÉTIF dit Rétif de la Bretonne (Sacy 23 octobre 1734 – Paris Ve, le 03 février 1806), imprimeur typographe, écrivain, épouse le 22 avril 1760 en la paroisse Saint-Loup d’Auxerre Agnès LEBÈGUE (Saint-Eusèbe d’Auxerre 13 juillet 1738 – Paris 1er le 29 août 1808). Leur divorce est prononcé le 04 février 1794 par le Tribunal de Paris. Sa fille Agnès née Rétif, décédera à Paris sous le nom de « Agnès Rétif de la Bretonne ».

- Thomas Pierre RÉTIF (Sacy 02 juillet 1736- Sacy 18 septembre 1736).

- Un garçon non prénommé RÉTIF (Sacy 20 juillet 1737-Sacy 20 juillet 1737).

- Catherine RÉTIF (Sacy 26 décembre 1738 – Nitry 30 août 1787), jumelle de la suivante, épouse à Sacy le 16 novembre 1762 Pierre Nicolas RÉTIF (ca 1743-Val-du-Puits de Sacy 30 avril 1795).

Leur fille Geneviève RÉTIF, ex cantinière, décédera à Paris 02e le 31 mars 1857 sous le nom de Geneviève RÉTIF de la Bretonne. Cet acte de décès la dit née à La Bretonne et veuve BOIRON. Son acte de baptême à Nitry ne précise pas son lieu de naissance. Laurent RÉTIF leur petit-fils installé à Paris, prendra également le nom de RÉTIF de la Bretonne.

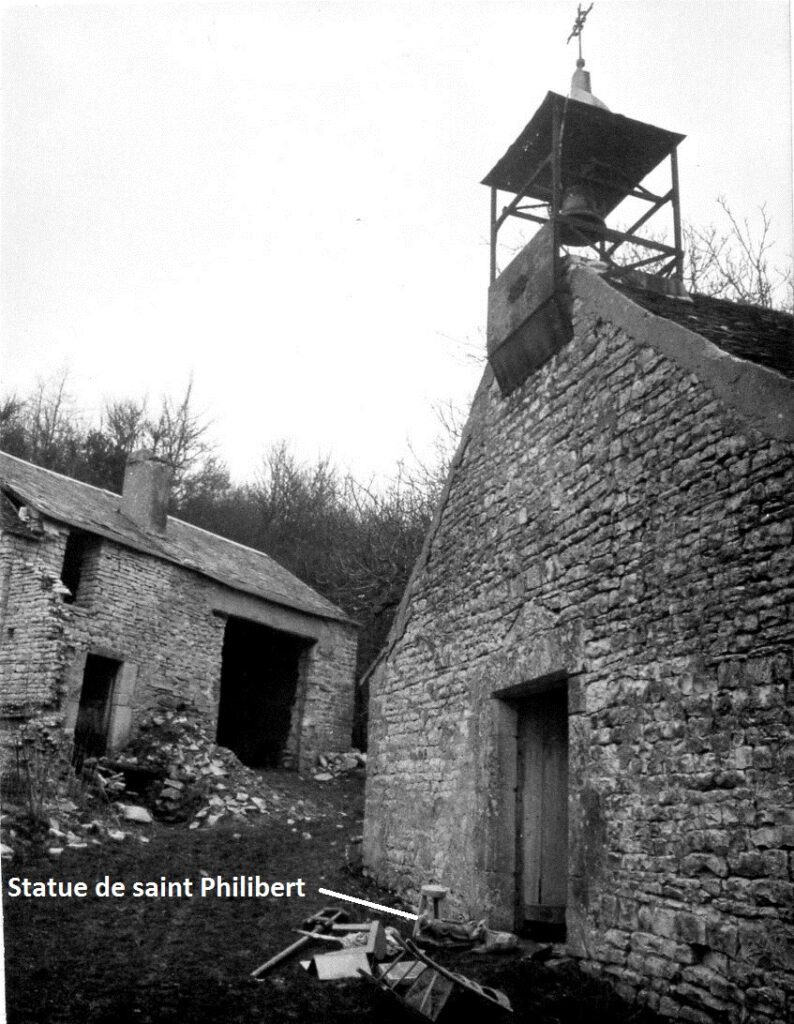

- Marie Geneviève RÉTIF (Sacy 26 12 1738-La Bretonne 14 06 1825), jumelle de la précédente, épouse à Saint-Sulpice à Paris 06è le 24 septembre 1772 (Le registre original de Sacy comporte une copie émanant de Saint Sulpice, de cet acte) Léonard Laurent TILLIEN [7].(Sacy 09 11 1729-La Bretonne 28 10 1795), qualifié de bourgeois à Paris sur ledit acte de mariage et que Rétif dit être cocher à Paris. Effectivement les témoins audit mariage sont des loueurs de carrosses dont Pierre et Edme DONDAINE. Le couple reviendra vivre et finir leur vie à la ferme de la Bretonne.

- Jean Baptiste RÉTIF [8] (Sacy 12 03 1740-1754/1755). Son acte de décès n’est pas dans les registres de Sacy. C’est Rétif qui nous apprend que son frère est mort à l’âge de 14 ans.

- Marie Anne RÉTIF [9] (Sacy 18 03 1741- Paris 06e, anciennement 11e, le 22 02 1825). Qualifiée de sœur de charité, elle est décédée à son domicile 49 rue Saint-André des Arts, certainement local du bureau de charité, à moins de 500mètres du domicile de son frère Rétif de la Bretonne où il est décédé en 1806). Il est intéressant de noter qu’un des déclarants, est administrateur au bureau de charité. Il s’agit de Antoine Issac SILVESTRE de SACY, « Baron d’Empire, linguiste, philologue et orientaliste-arabisant selon Wikipedia ». L’acte de décès [9] lui ajoute d’autres qualifications. Il est né SILVESTRE mais ayant hérité de son père des terres de Sacy ayant appartenu à l’Ordre de Malte (ex Hospitaliers), il a ajouté « de SACY » à son nom.

Selon une chronologie de la vie de Rétif la Bretonne aux éditions Garnier (accès libre), Marie Anne est dite « Élisabeth », elle est « religieuse à l’abbaye de Crisenon, puis aux Bernardines d’Auxerre, gouvernante du curé de Courgis après le décès de sa demi-sœur Madeleine, enfin sœur de charité à Paris ». - Charles RÉTIF [10].(Sacy 19 02 1743-Hanovre, Allemagne 1759/1760), clerc chez un notaire parisien avant de devenir soldat au Régiment d’Auvergne.

- Pierre RÉTIF [11].(Sacy 21 08 1744-La Bretonne 31 07 1778). Son parrain est son frère le futur écrivain, il a 10 ans et ne sait pas encore signer, sa marraine est sa demi-sœur Marguerite Anne qui signe. Pierre épouse à Annay-la-Rivière (de nos jours Annay-sur-Serein) 1e 29 janvier 1765 Françoise PIOCHOT (Annay-la-Rivière 10 03 1739-La Bretonne 21 03 1811). Pierre RÉTIF succédera à son père à la Bretonne, où l’ont rejoints comme nous l’avons vu, sa sœur Marie Geneviève RÉTIF et son mari Laurent TILLIEN après leur vie parisienne.

Leur fils Nicolas Edme RÉTIF (La Bretonne 1770-Accolay 1862) sera médaillé de Sainte-Hélène.

Leur fils Edme Étienne RÉTIF (La Bretonne 1769-La Bretonne 1794) dit « Edmond le pulmonique par Rétif de la Bretonne, son oncle et beau-père. Il épouse en effet le 21 mai 1791 à Paris sa cousine germaine Jean Thomas Marie Anne RÉTIF dite Marianne et également Marion (la Bretonne 1764-Paris 1836), fille de l’écrivain et d’Agnès LEBÈGUE.

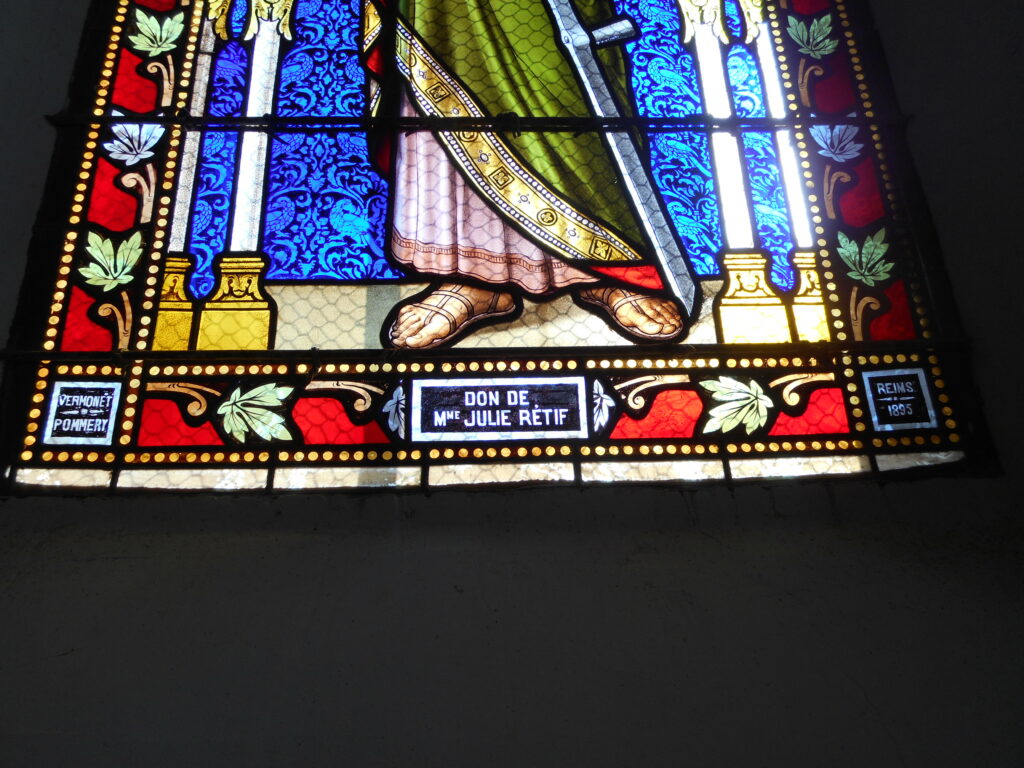

Leur fils Jacques RÉTIF (La Bretonne 1773-Essert 1855) est à l’origine de la branche RÉTIF d’Essert. Sa fille Julie RÉTIF [12] (Essert 1821-Essert 1901) ainsi que son fils Pierre Jacques RÉTIF [13] (Reigny devenu hameau de Vermenton à la Révolution 1812-Essert 1880), Maire d’Essert de 1848 à 1871, y ont toujours leur tombe en 2024.

Revenons à Thomas DONDAINE.

Anne FERLET sa seconde femme décède le 29 octobre 1738 à Sacy. Elle est inhumée dans l’église le lendemain.

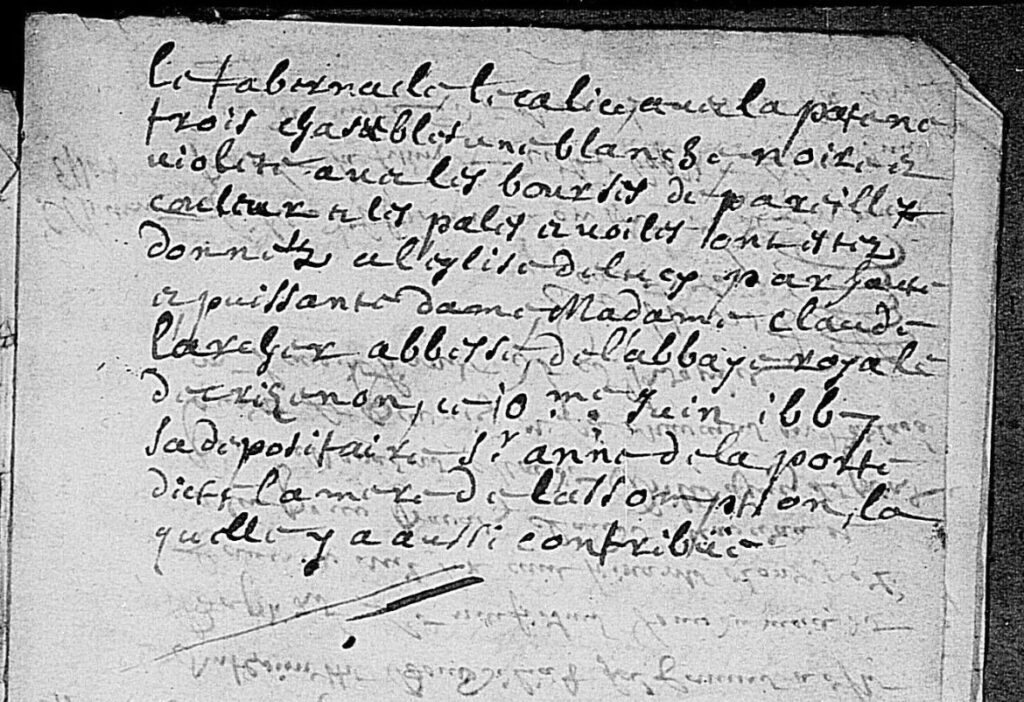

Le 07 juillet 1726, est bénite « la petite cloche qui est audessus du Maitre Autel, elle eu pour Parain Maitre Edme Boujat Bourgeois d’Auxerre, et pour Marainne honneste femme Anne Ferlet Epouse de Mtre Thomas Dondaine. ».

Les inscriptions sur la cloche nous apprennent que Thomas DONDAINE est maire de Sacy.

Il est à noter également que le parrain n’est autre que Edme BOUJAT qui épousera Barbe FERLET trois ans plus tard.

Décès et testaments

Thomas DONDAINE décède le 29 février 1744, il est également inhumé dans l’église.

Edme RÉTIF et Barbe FERLET décéderont en toute logique à La Bretonne.

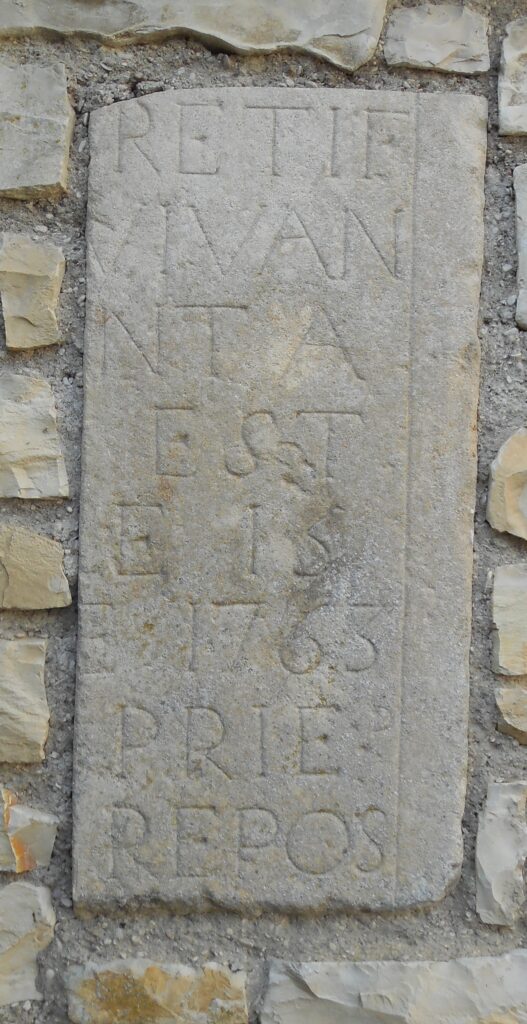

Edme RÉTIF le 16 décembre 1763, il sera inhumé le lendemain au cimetière. Pour Rétif, son père est mort en 1764.

Le 18 décembre 1763 à Sacy, a lieu l’inventaire de la communauté d’entre feu Edme RÉTIF, Lieutenant de Sacy et Barbe FERLET, sa femme [Archives de l’Yonne].

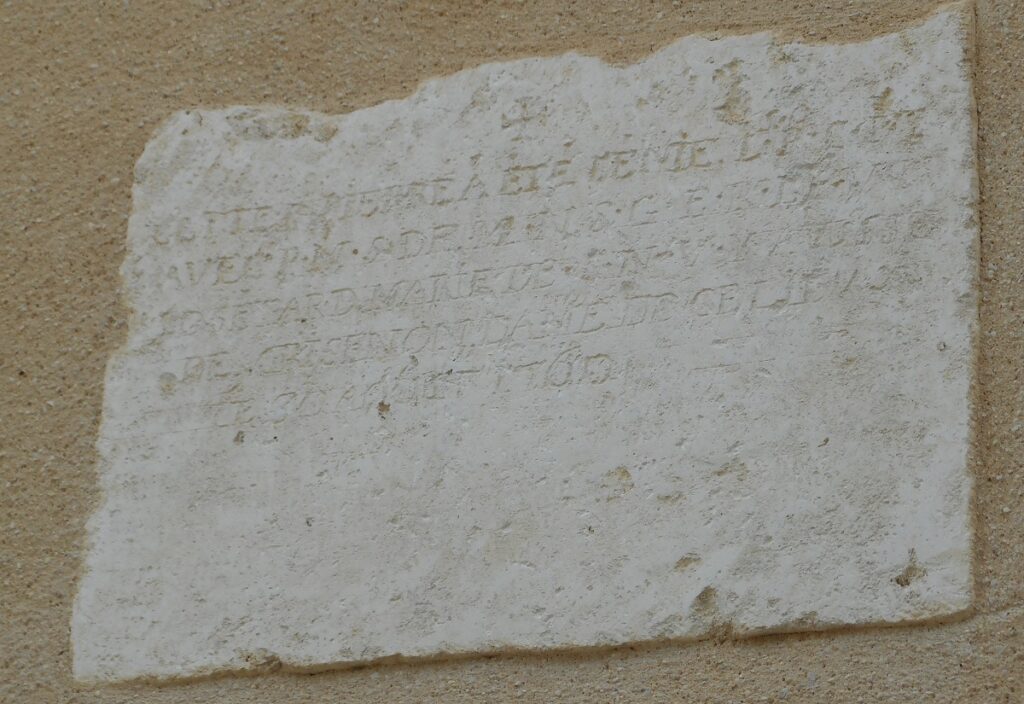

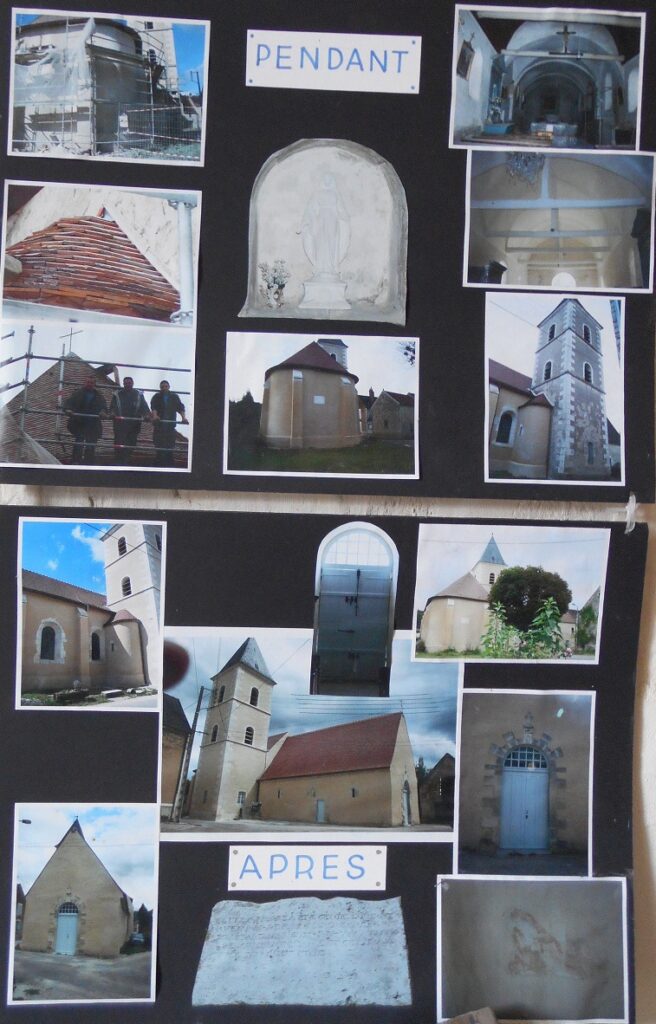

Dans un mur au 03 de la rue des Prés à Sacy est incrusté un morceau de sa pierre tombale. Le cimetière autour de l’église de Sacy a été relevé fin 19e et début 20e siècle. Il y a d’ailleurs une erreur sur la date de décès [13].

Barbe FERLET meurt le 06 juillet 1771 et non en juillet 1772 comme l’écrit Rétif. Elle sera inhumée le lendemain dans l’église.

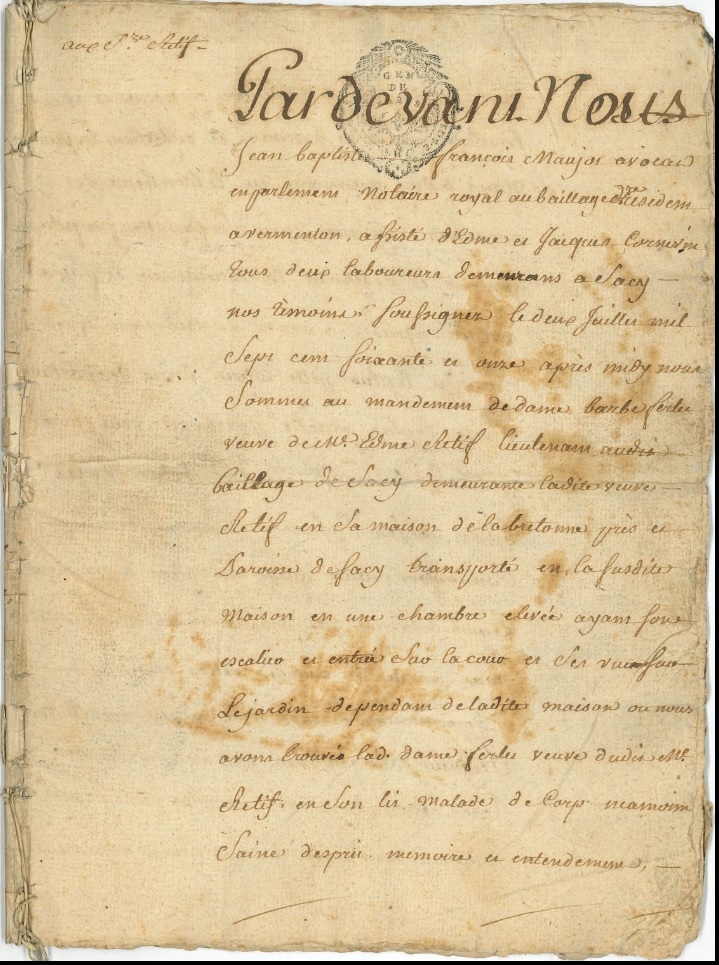

Barbe FERLET a fait enregistrer son testament le 02 juillet 1771 :

Par devant Nous

Testament Barbe Ferlet – 2 juillet 1771

Jean baptiste françois Maujot avocat

en parlement notaire royal au baillage resident

a vermenton, assisté d’Edme et Jacques Cornevin

tous deux laboureurs demeurans a Sacy

nos temoins soussignez le deux Juillet mil

sept cent soixante et onze après midy nous

sommes au mandement de dame barbe ferlet

veuve de Me Edme Retif lieutenant audit

baillage de Sacy demeurante ladite veuve

Retif en sa maison de la bretonne près et

Paroisse de Sacy transporté en la susdite

maison en une chambre elevée ayant son

escalier et entrée sur la cour et ses vues face

le jardin dependant de ladite maison ou nous

avons trouvé lad. dame ferlet veuve dudit Me

Retif, en son lit malade de Corps neanmoins

saine d esprit memoire et entendement

[fin de la 1ère page]

Résumé de la suite :

« Elle détaille les biens qu’elle laisse à ses cinq enfants, dont son fils aîné Nicolas-Edme qui reçoit quelques arpents de terres et des vignes, le montant de quatre rentes et une somme de 11 livres qui lui sera payée par sa sœur Marie Anne. Les meubles et effets mobiliers seront partagés à parts égales… « Je declare que j’ai fait les presentes distributions de mes biens avec la plus parfaite égalité. J’espere que mes enfants s’en trouveront contens je les prie et leur ordonne même de n’y donner aucune atteinte et de conserver la paix et l’union que je leur ai toujours inspiré »…. »

La distribution des biens comprend un peu plus de 6000 livres de biens-fonds, environ 2000 Livres de rentes. La Bretonne comptant dans le partage pour 1500 livres. On est bien loin d’un « pauvre laboureur »

En 1773 Rétif vendra sa part de patrimoine à son frère Pierre qui reprend l’exploitation de La Bretonne.

Destin de la fratrie et de sa descendance

Des huit enfants du premier mariage de Edme RÉTIF, deux s’établiront à Paris et y décéderont. La présence de deux autres à Paris est attestée, mais ils n’y resteront pas.

Des neuf enfants de son second mariage, deux également s’installeront dans la capitale où ils mourront. Une fille après des années passées à Paris reviendra à La Bretonne avec son mari originaire de Sacy.

Des petits enfants de Edme RÉTIF s’établiront aussi à Paris.

Edme RÉTIF lui même était à Paris avant de revenir pour se marier (selon Rétif).

Barbe FERLET demeurait à Paris avant de revenir à Auxerre pour se marier avec le père de son enfant.

Edme BOUJAT, le fils adultérin né des relations adultérines de Edme BOUJAT avec Barbe FERLET, s’était installé à Pringy en Seine et Marne, à 47 km de Paris (estimation actuelle).

Le voyage Sacy/Paris/Sacy était fait plusieurs fois au cours d’une vie.

L’exode rural vers Paris était déjà important aux 18e et 19e siècles. Rappelons que deux DONDAINE, loueurs de carrosses étaient témoins au mariage à Paris en 1772 de Marie Geneviève, sœur de l’écrivain. Le mouvement ne fera que s’amplifier au 20e.

[1] À cette époque Sacy a deux Seigneurs et donc deux Justices : celle du Commandeur de l’Ordre de Malte du Saulce d’Auxerre, anciennement Ordre des Hospitaliers, Justice dite dans les Croix et celle de l’Évêque d’Auxerre et de son Chapitre dite hors les Croix.

[2] Anne RÉTIF : « Anne R., Fille aînée, et déjà mariée, fut louée pour sa bonne conduite en ménage, avec un Mari très dissipé, peu laborieux, dont elle avait fait un bon Mari par sa douceur, ses complaisances, les encouragements qu’elle lui donnait, et l’ardeur incroyable avec laquelle elle lui épargnait une partie des peines, en faisant elle-même autant, et plus qu’elle ne pouvait ». [La vie de mon père].

[3] Nicolas Edme RÉTIF : « Parmi les cinq Filles du premier lit, quelques-unes avaient de la figure, et étaient assez bien, surtout la Seconde, qui est le portrait de son Frère aîné, comme celui-ci l’est de son Père ». [La vie de mon père].

« L’Aîné surtout, aujourd’hui l’un des plus respectables Pasteurs du second ordre qu’ait l’Église, peut être regardé comme la récompense des vertus d’Edmond et de sa soumission aux ordres de son Père dans le choix d’une Épouse ». [La vie de mon père].

[4] Marie RÉTIF : « Parmi les cinq Filles du premier lit, quelques-unes avaient de la figure, et étaient assez bien, surtout la Seconde, qui est le portrait de son Frère aîné, comme celui-ci l’est de son Père ».

« Marie R., quoiqu’absente, et étant alors à Paris, fut louée pour sa conduite dans cette Ville, sur le témoignage de ses Maîtresses, et d’une de nos Tantes : comme elle était jolie, elle avait été exposée à quelques épreuves, dont elle s’était tirée avec autant de modestie que de courage ». [La vie de mon père].

[5].Thomas RÉTIF : « Le second Fils de la Première femme, nommé Thomas, comme son Aïeul maternel, ressemble à sa Mère, et en a la bonté, unie à la candeur d’Edme R. Je ne pourrai parler du Frère aîné, sans dire un mot du Cadet ; ils vivent ensemble, et l’on verra dans ce que j’en rapporterai, un exemple des vertus les plus sublimes et les plus douces de la morale évangélique ». [La vie de mon père].

« Quant au Fils cadet du premier lit, je n’ai pas non plus ouï-dire, que notre Père ait été obligé de le traiter durement : Cependant il était paresseux, et son excessive bonté, dont aujourd’hui tous ceux qui le connaissent tirent tant de fruit, pouvait alors passer pour le défaut qui en est l’excès. Aussi n’était-il pas aimé de Thomas Dondaine son Aïeul et son parrain [note : vrai], qui était entièrement subjugué par les qualités brillantes de l’Aîné : mais Edme R. encourageait ce second Fils, et lui marquait la plus tendre affection ».[La vie de mon père].

« Thomas R., plus jeune de quelques années que le Curé de Courgis, est un de ces caractères heureux, tels qu’on nous peint les Hommes de l’âge d’or. La candeur et la modestie siègent sur son front, et dès qu’il a parlé, on se sent porté à lui donner toute sa confiance. Ce digne Ecclésiastique, est si humble, qu’il n’a jamais voulu accepter l’ordination, que M. De Caylus lui a fait offrir plusieurs fois ». [La vie de mon père].

[6].Edme BOUJAT : « Je n’ai pas eu occasion de parler du Fils aîné de ma Mère, dans le cours de cet Ouvrage Il avait pris un art aussi utile aux Hommes, qu’il est noble par l’évidence et la sûreté des secours qu’il procure, la Chirurgie. Il s’y distingua : Il connaissait surtout si bien le tempérament de mon Père et de ma Mère, qu’il ne les traita jamais en vain ; soit que sa méthode fût infaillible ; soit plutôt, que la confiance en lui fît plus que le remède. Cet excellent Garçon était mort à vingt-six ans, d’une chute de cheval, laissant une jeune Veuve, qui lui a donné un Fils posthume. Durant tout le cours de sa maladie, Edme R. ne disait autre chose dans ses souffrances, sinon, — Hélas ! si j’avais ici mon pauvre Bovjat ! Ce fut la seule plainte qu’il se permit ». [La vie de mon père].

[7].Laurent TILLIEN : « Marie Droinc. Sœur cadette de Madeleine, et que Laurent Tilhien, frère d’Agathe, qui avait six à sept ans plus que nous, força de nous montrer, à tous, de nous laisser examiner et toucher sa nudité sexuelle … Hé ! l’on parle de l’innocence des campagnes ! » [Monsieur Nicolas, Mon Calendrier, 28 janvier 1743].

[8].Jean Baptiste RÉTIF : « Jean-Baptiste R., le second des Fils du second lit, est mort à quatorze ans. Son esprit était borné ; mais il aurait fait un jour un second Thomas R. : son ingénuité et sa bonhomie ont fait pendant toute sa jeunesse l’amusement de la Maison, sans que pour cela il en fût le jouet : notre Père, qui riait lui-même de ses naïvetés, ne l’aurait pas souffert ».[La vie de mon père].

[9].Marie Anne RÉTIF : transcription de son acte de décès reconstitué de Paris :

« RECONSTITUTION

DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL DE PARIS

Expédition délivrée sur papier libre, en exécution de la loi du 12 février 1872,

par Me harly Perraud Notaire à Paris,

soussigné, le vingt Décembre mil huit cent soixante-treize, d’une Copie

authentique d’acte de decès annexée à la minute, étant en sa possession,

d’un acte reçu le vingt neuf mars mil

huit cent vingt cinq par Me Deprez notaire à Paris

Prefecture du département de la Seine

Ville de Paris

onzième Mairie

Estrait du Registre des actes de décès de l’an mil

huit cent vingt cinq

L’an mil huit cent vingt cinq, le vingt deuxième jour

du mois de février onze heures du matin

Pardevant Nous marie Guillaume de Bure adjoint

à Monsieur le Maire du onzième arrondissement de Paris faisant

les fonctions d’officier public de l’état civil sont comparus Messieurs

Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy, membre de l’Institutroyal de france, administrateur au bureau de charité onzièmearrondissement de Paris, commandeur de l’ordre royal de lalégion d’honneur et chevalier de l’ordre de Sainte anne de Russieseconde classe, âgé de soixante et six ans demeurant à Paris ruehautefeuille numéro 9 et Jean hyppolite Pelletier agent comptable

du bureau de charité dudit arrondissement, âgé de trente quatre ans

demeurant à Paris rue saint andré des arts numéro 49 lesquels nous ont

déclaré que ce jourd’hui cinq heures du matin Madame Marie Anne Rétif

sœur du bureau de charité du onzième arrondissement de Paris, agée de quatre vingt quatre ans

native de Sacy, département de l’yonne demeurant à Paris rue Saint andré des arts

numéro 49, quartier de l’école de médecine, est décédée en ladite demeure.

Et ont les déclarants signé avec nous le présent acte de décès après qu’il leur en a été

fait lecture, le décès ayant été dument constaté. Signé au registre le baron silvestre de Sacy

Pelletier M de Bure. Pour extrait conforme au registre délivré par nous maire.

Paris ce deux mars mil huit cent vingt cinq Signé Baron de Lagonde

Expédié et collationné

harly Perraud »

[10].Charles RÉTIF : « Charles R. est le troisième des Fils. C’était le portrait vivant de mon Père pour la figure, et pour la tournure d’esprit : mais il était inventif, ardent ; en un mot c’était l’esprit de Pierre R. avec la vivacité de notre Mère, dans le corps d’Edme R. Cet Enfant d’une si grande espérance, fut tué en 1757, en Hanover, fut pris en affection chez un Notaire de Paris, qui fut si charmé de ses qualités, qu’il se proposait de lui donner un jour sa Nièce. Nous avons encore la Lettre qu’il écrivit à mon Père à ce sujet, après l’engagement du Jeune homme ; engagement qui ne fut pas l’effet du libertinage, mais d’une sorte d’enthousiasme qui saisit Charles, et lui fit désirer de servir l’État, en payant de sa personne. Il était dans le Régiment d’Auvergne, et n’avait pas dix-sept ans ».[La vie de mon père]. Notons que Charles est mort vers 1760 date à laquelle il a ses 17 ans, et non 1757 comme le dit Rétif toujours fâché avec les dates.

[11].Pierre RÉTIF : « Pierre R. le plus jeune, occupait la maison paternelle. Son éducation s’est trop ressentie, comme je le disais, de l’indulgente vieillesse de notre Père. Il est mort le 5 auguste 1778 [note : 31 07 1778], laissant sept Enfants, dont quatre garçons. J’ajouterai seulement que l’on nous écrit beaucoup de bien de son Fils aîné (qui n’a que douze ans) pour l’entente des travaux rustiques, pour le goût de l’économie et de l’occupation. Puisse cet Enfant retracer la conduite d’Edme R., et le faire revivre dans le pays qu’il a si longtemps et si utilement servi ! » [La vie de mon père].

[12].Tombe de Julie RÉTIF, (celle de gauche). Il est possible de zoomer :

…